「肉食妻帯のたくましい生きざまに感銘を受けました」

「親鸞の、透徹した自己洞察に心洗われる思いがしました」

映画「親鸞 人生の目的」が大ヒットとなり、全国から感動の声が続々と寄せられています🎬✨

名文美文はもとより、親鸞聖人の肉声が伝わってくるかのような名著『歎異抄』。

そのブームは今、AI時代に一段と勢いを増しているようです。

なぜ、人々は歎異抄に魅了されるのでしょうか。

そこには、どこまでも深い人間観、死生観に裏付けられた、常識破りな発言がくり返されているからだと言われています。

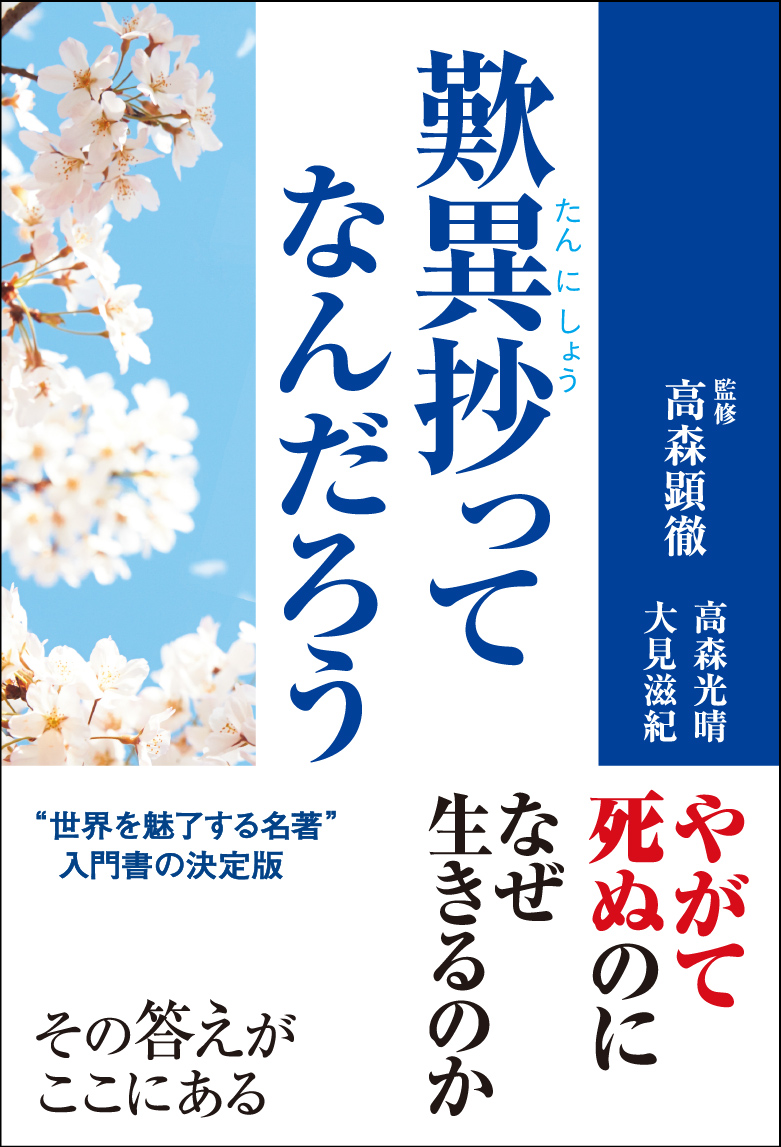

『歎異抄ってなんだろう』(高森顕徹監修、高森光晴・大見滋紀著)から、紐解いていきたいと思います。

(編集部より)

未来が暗いと、現在も暗くなります。

現在が暗いのは、未来が暗いからです。

「間もなく墜落することを知らされた飛行機」「5日後の大手術」などを例に、未来と現在の密接な関係を考えてみました。

では、人生を真に明るくするには、どうすればいいのでしょうか。

死におびえたトルストイ「ごまかしは問題の解決にはならないのだ」

50歳近くになったロシアの文豪・トルストイが気づいたのも、このことでした。

今日や明日にも死がやって来るかもしれないのに、どうして安楽に生きられるのか。

それに驚いた彼は、仕事も手につかなくなっています。

「こんなことがよくも当初において理解できずにいられたものだ、とただそれに呆れるばかりだった。こんなことはいずれもとうの昔から誰にでも分かりきった話ではないか。

きょうあすにも病気か死が愛する人たちや私の上に訪れれば、(すでにいままでもあったことだが)死臭と蛆虫のほか何ひとつ残らなくなってしまうのだ。私の仕事などは、たとえどんなものであろうとすべては早晩忘れ去られてしまうだろうし、私もなくなってしまうのだ。とすれば、なにをあくせくすることがあろう? よくも人間はこれが眼に入らずに生きられるものだ──これこそまさに驚くべきことではないか! 生に酔いしれている間だけは生きても行けよう、が、さめてみれば、これらの一切が──ごまかしであり、それも愚かしいごまかしであることに気づかぬわけにはいかないはずだ!」

※出典:トルストイ(著)、中村白葉・中村融(訳)『懺悔』(『トルストイ全集』14、河出書房新社、1982年)

愛する家族もいつか、この暗い死にぶつかるのだ。そう思うと、生き甲斐であった家族や芸術の蜜も、もう甘くはありませんでした。

作家活動は、順調でしたが、確実な未来を凝視した彼の世界は、無数の破片にひびわれ、一切が光を失いました。

私たちは「死んだらどうなるか」未知の世界に入ってゆく、底知れぬ不安を何かでごまかさなくては生きてはゆけません。

文明・文化の進歩といっても、「死後が暗い心の病」が完治しない限り、このごまかし方の変化に過ぎないといえましょう。

しかし、ごまかしは続かないし、なんら問題の解決にはなりません。

何を手に入れても束の間で、心からの安心も満足もない。不安から離れられない人生にならざるをえないのです。

この事実に驚かれた親鸞聖人も、ただちに出家した

親鸞聖人が、仏教を求められるようになったのも、この「死後が暗い心の病」に驚かれたからでした。

親鸞聖人は、約850年前(1173年)、平安時代の末期、京都に生まれられました。

父・藤原有範、母・吉光御前の愛情に育まれ、成長されましたが、4歳で父と死別し、さらに8歳で、母も帰らぬ人となったのです。

今度、死ぬのは自分の番だと、驚かれた親鸞聖人は、死ねばどうなるのか、この世が終わったら、どこへ旅立つのか。

死後は有るのか、無いのか、どうなっているのやら、さっぱり分からず、未来は真っ暗がりでした。

「この、死んだらどうなるか分からない心(死後が暗い心の病)を解決したい」と、9歳で親鸞聖人は仏門に入る決意をされたのです。

当時の僧侶は、国家公務員であり、エリート階級だったので、地位を求めて頭を丸める者も多かったのですが、親鸞聖人の出家の動機は、「死後が暗い心の病」の解決以外、ありませんでした。

9歳の春、親鸞聖人は、伯父の藤原範綱に付き添われ、青蓮院(現・京都市東山区)を訪ねられ、出家を出願されています。

願い通りに受理されたが、得度の式(髪を剃り僧侶になる儀式)は、翌日になると聞かれると、傍らの硯と筆を取られて親鸞聖人は、1首の歌を詠まれました。

「明日ありと 思う心の あだ桜

夜半に嵐の 吹かぬものかは」

(明日ありと 思う心に 酔いしれて

無常の殺鬼に さらわれて行く)

「明日の桜を期待する心は、夜中に一陣の嵐が吹けば、たちまち、散ってしまいます。

私たちに明日があるのが確実なら、誰も死ぬ人はいないでしょう。

人の命は、桜の花より儚きもの。私に、明日は、ないかもしれません。

どうか今日のうちに出家させていただきたい」

親鸞聖人は、得度の式を急がれました。

感嘆した僧は、その日のうちに出家の儀式を行ったといわれます。

このように親鸞聖人が急いで、仏道を求められたのも「死後が暗い心の病」以上に切迫した難病はなかったからです。

「死後が暗い心の病」は、古今東西、すべての人がかかっている難病ですが、医学、哲学、文学、政治、経済、科学その他、人間の力では、どうすることもできない難病ですから、「すべての医師から見放された」と例えられているのです。

しかし、この「死後が暗い心の病」の難病は、大宇宙唯一の名医の創られた特効薬で、生きている時に完治できることが、歎異抄には鮮明に説かれています。

(『歎異抄ってなんだろう』高森顕徹 監修、高森光晴・大見滋紀 著より)

すべての人がかかっている「死後が暗い心の病」を完治させる特効薬とは?

次回からは、その特効薬を創られた「名医」と、その存在を私たちに教えてくださる「名医の案内者」に迫ります。

ご紹介した書籍はこちら

『歎異抄』を原文・意訳ではなく、分かりやすいたとえ話で解説します。

なぜ、「無人島に一冊の本を持って行くなら『歎異抄』」と言われるのか。納得できる入門書です。

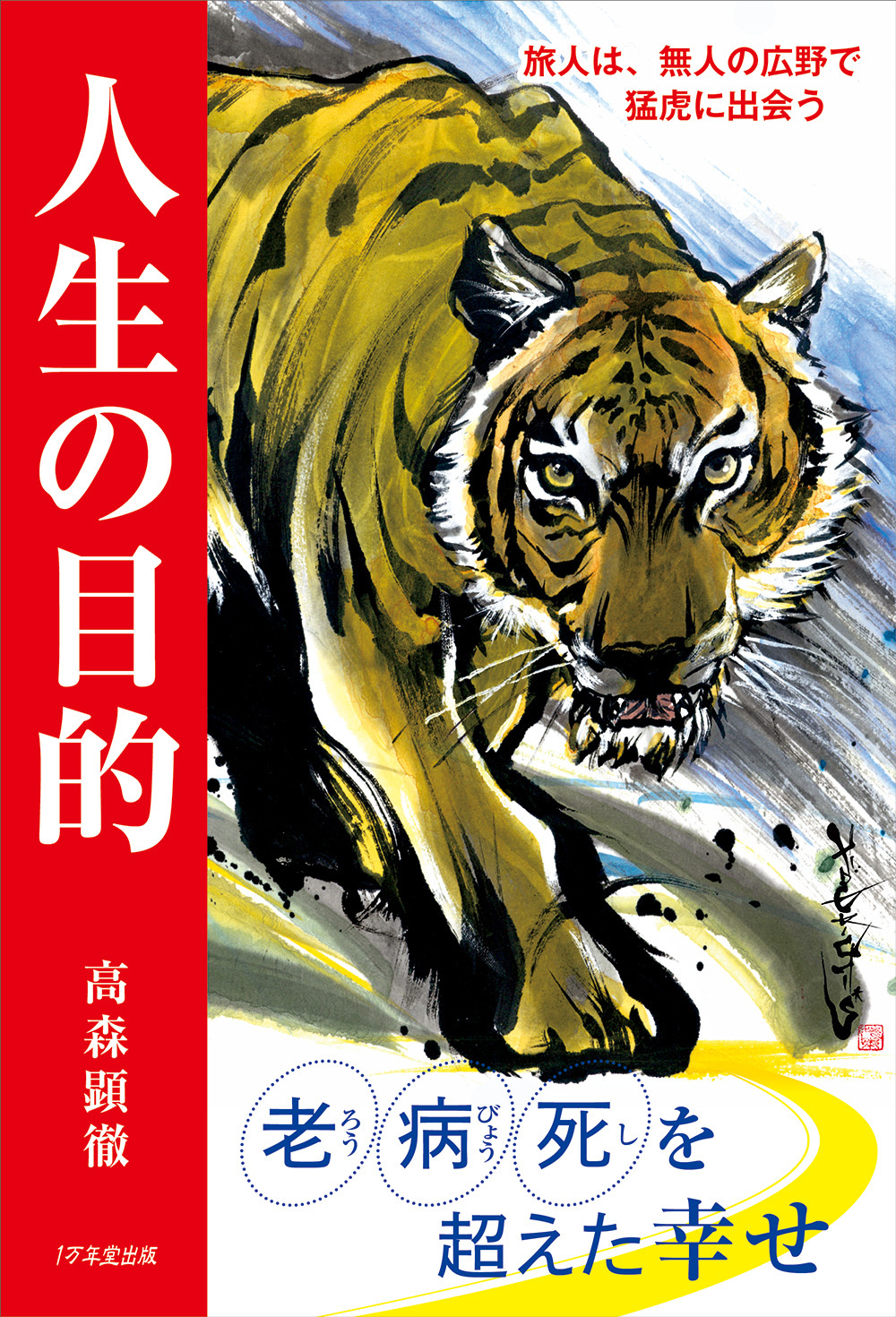

おすすめの関連書籍

高森顕徹先生の最新のベストセラー『人生の目的』には、発刊から1年余りで、1万6千通を超える感動のお葉書が届いています!

その一部をご紹介したいと思います。

★71歳・女性(山形県)

高齢者となり、社会との繋がりも減り、残りの人生をどう過ごすか、希望が絶望に変わった時にこの本に出会いました。「人間、生まれてくる時も一人、死ぬ時も一人」。自分だけでなく、みなさんと同じだと思うと心が落ち着きました。生まれてくる時は泣いて第一声をあげるが、死ぬ時は「良い人生だった」と笑みを浮かべて旅立つことができるよう、1日1日をしっかりと生き切りたいと想いました。

★69歳・男性(京都府)

金持ちになりたい、出世したい、異性にもてたい、そのためにはウソもつく。そんな人生を送ってきて、今は家族を失い、友達もいない。全く孤独だと気がつき、後悔の日々。本書を繰り返し読み、まさに自分の歩んできた人生を説かれているような気がして、この年で目が覚めました。

★82歳・女性(埼玉県)

82歳、ガンの治療を止めて緩和ケアを受けることになり、心穏やかに余生を自然にまかせて生きていくと決めました。この本は、私のこれからの心のあり方を救ってくれそうです。一気に読み切りました。ありがとうございました。

★26歳・女性(岩手県)

ブッダさんの考え方に奥深さを感じた。普段生きている中で、「死」について深く考えることがないのがほとんどの人たちだけど、そこも含めて「死生観」についても考えさせられる内容だった。あるきっかけから「死生観」について考えるようになった矢先に、この本を手にとりました。まさに……。という内容だったので、この本に出会えてよかったです。

★65歳・男性(奈良県)

誰もが、この世を去る時があり、いつ、その時があっても悔いのないように、今を大事に生きることを学ばせていただいた。今を大事に生きたいと思います。

文豪・トルストイも驚嘆した、ブッダの寓話を通して「本当の幸せとは?」「人生の目的とは何か」に迫る、感動の一冊です。