『こども歎異抄』とは

子どものころ、ひそかに感じていた、素朴な疑問。

家族や学校の先生に聞いてみても、「そんなものだよ」「考えてもどうしようもない」とごまかされて、モヤモヤした経験はありませんか?

大人になるにつれ、知りたかった気持ちにはフタをして、目の前のことに追われる毎日。

でも、いざ、同じようなことを尋ねられたら……。

今さら聞けない人生の疑問に、ヒントを与えてくれるのが、700年前に書かれた『歎異抄(たんにしょう)』です。

「名前は聞いたことあるけれど、一体どんな本なの?」と思っている方も、多いのではないでしょうか。

日本の文学や哲学、倫理学の糧とされてきた『歎異抄』の内容を、誰もが経験したことのあるエピソードを通じて、マンガ感覚で分かりやすく読める連載が、『こども歎異抄』です。

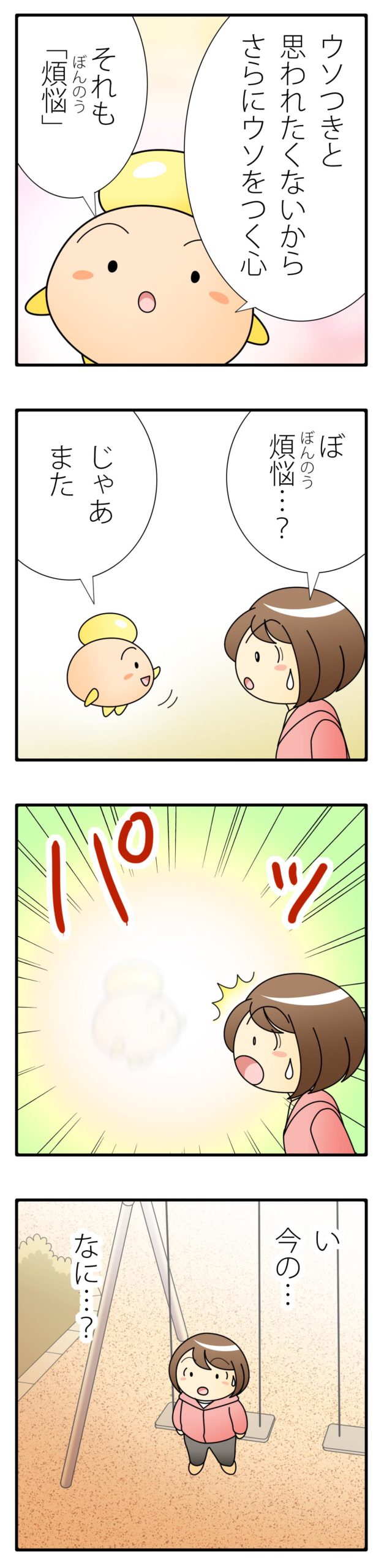

第1回目は、“ウソにウソを重ねてしまう本当の理由” を考えてみたいと思います。

ウソは、どこからやってくる……?

マンガのエピソードのように、子どもがウソをつくと、「どうしてウソなんてつくの!」と、つい頭から叱ってしまうことはありませんか。

ウソでごまかすことを覚えたら、将来、ろくな大人になれないと心配してのことでしょう。

では、ウソをつく子は、特別に“悪い子”なのでしょうか。

ウソをついてしまう、特別に“悪い人間”というのが、存在するのでしょうか。

人間はウソをつく生き物

「私はこれまで、一度もウソをついたことがありません」と言う人はいないですよね。

(もしそんな人がいれば、それがウソということになります)。

やってはならないこと、知られたくないことをしてしまったとき、それを隠そうとして、ウソをついた経験は誰にでもあると思います。

また、子どもだけでなく、大人の私たちはどうでしょう。

むしろ、大人のほうが、世間体を考え、平気で思ってもいないことを口にしているのではないでしょうか。

ウソをついてしまう特別な人間というのが、いるのではありません。

大人も子どもも、どんなに性格が良く見える人も、「ウソをついてしまう心」を持っているのです。

ウソをついてしまう心の正体は?

-

サボりたい心。サボったと知られたくないからウソをつく心。それは『煩悩(ぼんのう)』。

ウソをついてしまう心の正体を、『歎異抄』では、「煩悩(ぼんのう)」と言われています。

煩悩とは文字通り、私たちをわずらわせ、悩ませるものです。どんな人にも百八つあると言われます。

生まれたばかりの赤ちゃんや、いつもニコニコしている恩厚な人を見ると、煩悩が少ないように見えますが、108という数に変わりはありません。

その煩悩の中でも、最初に挙げられるのが、「欲(よく)」の心です。

お金が欲しい、ほめられたい、自分の思い通りにしたい、といった心で、無ければないで欲しい、あればあったで「もっともっと」と無限に広がっていく心です。

この「欲」に5つあり、「五欲(ごよく)」と言われています。

- 食欲(しょくよく)

- 財欲(ざいよく)

- 色欲(しきよく)

- 名誉欲(めいよよく)

- 睡眠欲(すいみんよく)

マンガの中で、子どもが「習い事をサボりたい」と思った心は、「睡眠欲」にあたります。

睡眠というと、夜眠ることを思い浮かべるかもしれませんが、眠たい心はもちろん、サボりたい、なまけたい、楽がしたいと思う心も、「睡眠欲」です。

では、「習い事をサボったと思われたくない」とウソをついてしまう心は、どれにあたるでしょうか。

これは、4つ目の「名誉欲」です。

自分を守るウソを重ねてしまう理由

-

ウソつきと思われたくないから、さらにウソをつく心。それも『煩悩(ぼんのう)』。

自分をよく見せたい、嫌われたくない、という心が「名誉欲」ですから、自分を守るためにウソをつくと、どうなるでしょう?

今度は、「ウソつきな人間だと思われたくない」という名誉欲がでてきます。

そして、さらにウソを重ねてしまうことになります。

そこで厳しく咎められると、「叱られたくない」という思いから、次はもっとしっかりとしたウソを考えるようになります。

「ウソつきは泥棒のはじまり」という諺がありますが、そういった悪循環を教えたものかもしれませんね。

まとめ

相手がウソをつくとき、その背景には、何かしらの理由や、その人なりの心の動きが隠れています。

「ウソをつくのはよくないこと」と伝えると同時に、「なぜそういうウソをつくのか」という背景を理解することが大切です。

また、ウソをついた人を怒ってしまいがちですが、私たちは毎日、近所づきあいや親戚との会話の中で、自分を守るためのウソをついてはいないでしょうか。

どんな人も、朝から晩まで、「人からよく思われたい」「嫌われたくない」という欲の心に振り回されているのです。

自分自身も欲に振り回されていると思えば、目の前の相手がウソをついたときも、何か事情があるのでは、と冷静になれるかもしれません。

このように、「心とは?」「人間とは?」「生きるのは何のため?」を考えるための人生読本が『歎異抄(たんにしょう)』です。

「こども歎異抄」を通して、ぜひ、家族で話し合ってみてくださいね。

(1万年堂ライフ編集部より)