「慈悲」は仏教に由来する言葉

今回のテーマは「慈悲」です。

「あの人は慈悲深い人だ」とか、「どうかお慈悲を下さい」など、ときどき耳にされることもあるかと思います。

「慈悲」とは、「いつくしみ、あわれむ心」「なさけ深い様子」という意味で使われます。

もともと仏教を語源とする言葉で、仏教は「慈悲の教え」とも言われます。

では本来、どういった意味を持っているのでしょうか?

仏教で慈悲とは「苦しみを抜いて、喜びを与えたい」という心のことをいいます。

「慈」=苦しみを抜いてやりたい

慈悲の「慈」とは、「苦しむ人の苦しみを抜いてあげたい」という心です。「抜苦(ばっく)」とも言います。

苦しんでいる人を見て、かわいそうだな、何かしてあげられないだろうかと思ったり、困っている人を放っておけないと思う気持ちです。

家族や友達、同僚が暗い表情をしていたり、元気がないとき、あなたならどうされるでしょうか。

何か心配事でもあるんだろうか、何か力になれないだろうかと思われ、相談にのったり、力を貸したりされることと思います。

これが慈悲の「慈」の心です。

親であれば、子どもが病気で苦しんでいると、自分が代わってやりたいと思います。

どんなに治療費が高くつこうとも、何とか子どもの病気を治したいとお金を工面するのも、慈悲の「慈」の心なのです。

「悲」=喜びを与えてやりたい

次に慈悲の「悲」とは「喜びを与えたい」という気持ちです。「与楽(よらく)」とも言われます。

相手を喜ばせたい、楽しませたい、笑顔にさせたいという心です。

相手が幸せだと、自分も幸せな気持ちになる、そんな心のことです。

親が子どもを動物園につれていったり、子どもと一緒にままごと遊びをすることがあります。

大人からすれば、子どもの喜ぶようなことは楽しめないことも多いでしょうし、子どもに合わせるのは大変だと思うかもしれません。

しかし子どもが楽しそうにしている、喜んでいる姿を親は見たいものです。

子どもの喜ぶ顔が、親の喜びだからです。

これが慈悲の「悲」の心です。

友達や恋人同士が、サプライズを企画したり、プレゼントを贈るのも、相手に楽しんでもらいたい、喜んでもらいたいからでしょう。

慈悲の心が伝わってくるエピソード

慈悲とは、苦しんでいる人、困っている人を放っておけず、また相手を少しでも喜ばせたいと思う気持ちです。

中でも、親の子どもに対する慈悲の心が知らされる、心温まるエピソードを紹介したいと思います。

「お母さんだって熱があるのに……」東京都 28歳・女性

ある時、母と私は一緒に風邪をひいてしまいました。

自分も熱があるのに母は、私の心配ばかりして、早速病院へ連れていってくれました。

家には車がなく、母は私を自転車の後ろに座らせました。

雨が横なぐりに降る、ひどく寒い冬でした。

後ろから母のポケットに手を突っ込み、背中に顔をうずめた時の温かさが、今でもずっと忘れられません。

一人正面からまともに雨を受けている母の姿に、

「お母さんだって熱があるのに……」と泣きそうになりました。

(『新装版 親のこころ』より)

「お魚の煮つけ、お父さんはとっても骨が好き」神奈川県 66歳・女性

もう遠い昔のことです。幼いころは物のない時代でした。皆貧しかった時代でした。一生懸命に働いてきてくれる父親の晩ご飯は、私たち家族より遅く、ほとんど一人で食事をしていました。

父が帰ってきたうれしさで、一人食べるテーブルの周りには母親をはじめ、私たち姉妹がおりました。

本当においしそうに食べる父親に、「おいしそうっ!」と、とっくに食事の終わった姉妹が言うと、「おいしいぞ、ホラ食べてごらん」と、おかずをつまませてくれました。

「お父さんのご飯でしょ。またおねだりして」と母親に諭されても平気で口にしていた私たちでした。そのおいしかったこと!

ふだんは何とはなしに怖い存在、威厳を感じる父でしたが大好きでした。

そんな父は、お魚の煮つけの時には、いつも「骨湯」をして、私たちにおいしい「身」のほうを食べさせてくれました。「お父さんは、とっても骨が好きなのだな」と、私はずっと思っていました。

子供たちにおいしいところを食べさせたい親心と知ったのは、悲しいかな、ずっと後のことでした。ただただ家族を思ってのことだったに違いありません。

何一つとっても、子を思う親の心情がいつでもどこにでもありました。孫を持つ年になっても、とても両親には及ばない気がします。

(『新装版 親のこころ』より)

他人の不幸を喜ぶ「鬼」の心

これが慈悲の心のあらわれですが、反対に苦しんでいる人を見ても、なんとも思わないときもあるかもしれません。

特に自分の嫌いな相手には、もっと苦しめばいいのにと思ったり、いい気味だと喜んだりすることもあります。

幸せそうな人を見ると、どうも面白くない、失敗すればいいのにと、相手の不幸を願う気持ちはないでしょうか。

こんな心は大変恐ろしく、冷たい心なので「無慈悲」と言います。

お釈迦さまは、無慈悲では決して幸せにはなれないよと教えられるのです。

この無慈悲な心を仏教では「オニ」と言います。

オニは今日、「鬼」という字を書きますが、「遠仁」とも書きます。

「仁に遠い」という意味です。

「仁」とは優しさや思いやりの心のこと。

優しさや思いやりからほど遠い心の持ち主が「遠仁」であり、無慈悲な人のことなのです。

今日でも、優しさのかけらもなく、血も涙もない冷酷な人を「鬼」と呼んだりしますね。

鬼コーチとか鬼教官とか、仕事にとても厳しい人を「仕事の鬼」とか。

また、借金でひどい取り立てをする人に向かって、「この鬼!人でなし!」などと叫んでいる場面もドラマなどで見かけます。

鬼と聞きますと、角や牙を生やして金棒を振り回している、そんなイメージが一般的でしょう。

ですが仏教で言われる鬼とは、無慈悲な心のことであり、それを映像化したものが鬼の姿なのです。

人間関係がうまくいく秘訣

私たちは、鬼のような冷たい厳しい人とは距離をおきたくなります。

ですから無慈悲な心で生活していたら、みんなから嫌われ孤立し、寂しい人生になっていくことでしょう。

反対に、慈悲深い人は周りの人からも慕われ、愛され幸せな生活になっていきます。

仕事やプライベートでトラブルに巻き込まれたり、人間関係がこじれたりするきっかけはさまざまでしょう。

しかし、よくよく考えてみると、周りの人への配慮に欠けた言動や、相手を気遣う思いがなかったために衝突することが多くはないでしょうか。

無慈悲な心が生み出したものだと言えるかもしれません。

他人には言えないような心を抱え、人生に悩み苦しむ私たちを悲しまれ、何とか本当の幸せにしてやりたいと願われているのが「仏」です。

ですから仏の教え(仏教)を「慈悲の教え」ともいわれるのです。

私たちの心の中にある鬼(遠仁)をこそ退治し、更正させ、感謝と喜びの人生に向かいたいものですね。

******

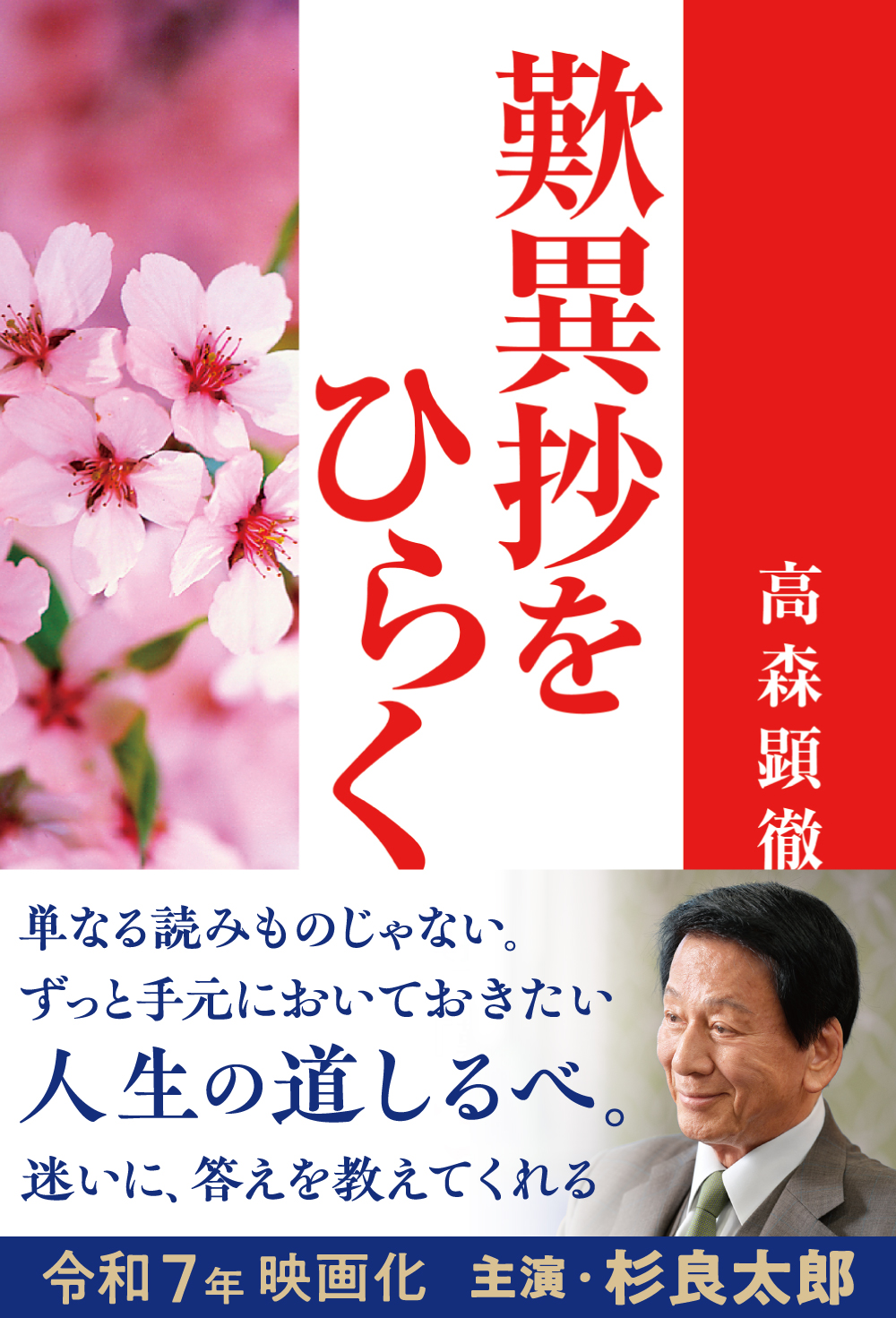

「慈悲」について詳しく書かれた書籍はこちら

【歎異抄・第4章】二つの慈悲を説かれたもの

|意訳|

慈悲といっても、聖道仏教と浄土仏教では違いがある。

聖道仏教の慈悲とは、他人や一切のものを憐れみ、いとおしみ、大切に守り育てることをいう。

しかしながら、どんなに努めても、思うように満足に助け切ることはほとんどありえないのである。

(『歎異抄をひらく』(高森顕徹 著)より引用)

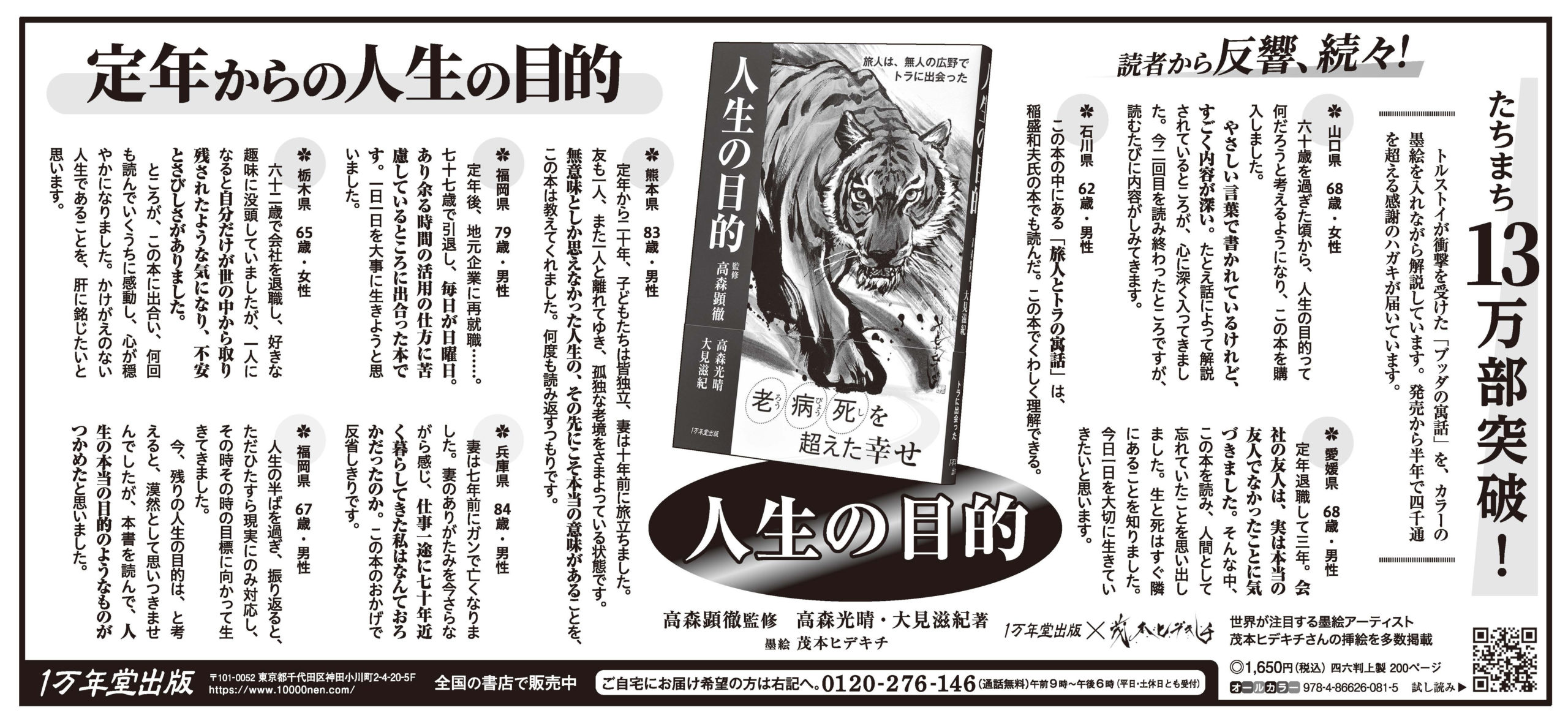

Amazonランキング哲学・思想部門1位!『人生の目的』(高森顕徹 監修)

たちまち13万部を突破した『人生の目的』は、今、ますます幅広い読者へと広がっています。

特に3月に入り「日本経済新聞」で紹介されるや、反響が殺到! Amazonランキング1位(哲学・思想部門)を記録いたしました。