夏休みも終わりが近づいてきました。

山のように残った宿題を前に、「どれから手をつければいいか…」と悩んでいる子も多いのではないでしょうか。

特に「読書感想文」は、宿題のために無理して書かせようとすると、かえって本嫌いになってしまうことも。

本を読む喜びを体験しながら、スラスラ書ける! そんな「読書感想文」の書き方について、家庭教育研究家の田宮由美先生に教えていただきます。

埋めるだけで読書感想文がスムーズに書ける、特製サポートシート付き(ダウンロード可)。

この記事では特別に、「青少年読書感想文全国コンクール(2022年度)」小学生の部の課題図書2冊を例に、具体的なヒントもお伝えしています。

(1万年堂ライフ編集部)

皆さん、こんにちは。家庭教育研究家の田宮由美です。

夏休みの学校の課題と言えば、まず「読書感想文」が頭に浮かぶのではないでしょうか。

本を読んだ感動を文章にするのですが、苦手意識があり、苦労している子どもが結構多いものです。

子どもが読書感想文に取り組むとき、親はどのようにフォローすればよいのでしょうか。

子どもが読書好きになる声のかけ方や、スムーズに書けるコツをお伝えします。

読書感想文を書くとき、最も大切にしたいこと

読書感想文に取り組むにあたり、最も大切にしたいこと。それは、「読書が好きになること」だと思います。読書感想文を書くことにより、読書が嫌いになっては、本末転倒ではないでしょうか。

読書感想文に取り組むにあたり、最も大切にしたいこと。それは、「読書が好きになること」だと思います。読書感想文を書くことにより、読書が嫌いになっては、本末転倒ではないでしょうか。

「読書感想文」は、文字の通り、読書後の感想を文章にまとめることで、内容を頭の中で整理し、本を通して得たものに気づき、感想を書き、読書の素晴らしさを知っていくことです。

「読書感想文を書きなさい!」「早く宿題を済ませなさい!」と言うのは、読書感想文に暗い思い出が残るだけでなく、本そのものを嫌いになっていく可能性がありますので、言ってはいけないNG対応です。

子どもが読書感想文に取り組むとき、親はどのようにアドバイスすれば、読書好きなり、スラスラと読書感想文を書けるのでしょうか。そのサポート手順とコツを説明します。

スラスラ書けて、読書が好きになる親サポートの手順

【サポート①】親子で本選びを楽しむ

まずは、読書する本を選ぶところからサポートしましょう。

親が「この本にしなさい」と言うのではなく、子ども自身が何か魅かれるものを感じることが大切です。たとえば、

「興味ある分野について書かれてある」

「友だちや先生に薦められた」

「タイトルが気になった」

「表紙のイラストに引かれた」

など、最初の理由は人それぞれです。そこから「読んでみたい」と感じた本を選ぶよう、アドバイスするとよいでしょう。

そのあとは次のような手順で、書くことをサポートしていくのがいいと思います。

【サポート②】場面ごとに主だった出来事をまとめる

本を読み終えたら、要点を整理してみましょう。紙に書いて、登場人物の名前、場面の移り変わりなどを把握します。

そして場面ごとや、時間の流れに沿って、出来事を具体的に挙げていくと整理しやすいでしょう。

たとえば『桃太郎』なら……

①おばあさんが桃を拾う ②桃の中から赤ん坊が生まれ、「桃太郎」と名付ける ③成長した桃太郎は村を騒がせている鬼を退治に行く ④鬼ケ島に行く途中、犬、サル、キジに出会い、きび団子をあげて仲間にしていく ⑤皆で力を合わせ、人々を困らせる鬼を退治する

【サポート③】主人公に焦点を当てる

全体の流れをザックリつかめば、次に細かく掘り下げていきましょう。

主人公だけを取り上げ、性格や生い立ち、行動の特徴、感情の変化など、時間経過に照らし合わせて考えてみましょう。

そして主人公の生き方や考え方をどのように感じたか、まとめてみましょう。

たとえば『桃太郎』なら……

【主人公の変化】

桃太郎はたくましく育った。村を騒がせる鬼のうわさを聞きつけ、許せないと感じた。【感じたこと】

・桃太郎は正義感が強いと思う。

・大事に育ててくれたおじいさん、おばあさんのことを心配したのかもしれない。

【サポート④】感動した場面を思い起こす

全体を通し、最も感動した場面はどこだったかを思い起こしましょう。

心に残っている言葉、印象的な場面や出来事を書き出してみるといいですね

たとえば『桃太郎』なら……

正義のために、自分より大きな強い相手に立ち向かう勇気。

【サポート⑤】自分の思いや考えと照らし合わせる

次に、主人公の言葉や行動と、最も感動した場面の関連性がどのようになっているかを考えます。

そして自分の場合や、自分の気持と照らし合わせ、

「自分なら○○した」

「私だったら△△と考える」

「ボクも、□□と行動しただろう」

などと考えてみましょう。自分の性格と似ている、あるいは自分の意見と反対である、などを表すとよいですね。

たとえば『桃太郎』なら……

ボクが鬼退治に行くとしたら、鬼が怖いので、もっとたくさんの人に声を掛けると思う。

【サポート⑥】読んだあとの行動の変化を考える

最後に、この本を読んで、自分の言動を変えていこうと思ったこと、得たことや、考えが変わったこと、また自分への課題などを考えてまとめるとよいでしょう。

たとえば『桃太郎』なら……

「自分一人の力だとできないことも、皆で協力し合うことで、できるんだ!」と思った。

困難に出遭っても、友達と協力し合って、勇気を持って乗り越えていきたいと思った。

【もう一歩先のアドバイス】さらにスラスラ書ける親サポートのコツ

ポイント個所に付箋を貼る

以上、6つのサポートの手順をお伝えしましたが、それらに関するページに付箋を貼っていくと、感想を文字にするとき、見やすくなります。

ポイントを書き出す前に、付箋を貼ることもアドバイスすると、よりスムーズに取り組めるでしょう。

メモ用紙に記入し並べる

いきなり原稿用紙に書くのではなく、まずは要点や感じたことをメモ用紙に書き出していくのもオススメです。

そのメモ用紙を並べ替え、文の構成を考えていくと、文章が書きやすくなります。

【仕上げの親サポート】書き終えればチェックし修正する

子どもが感想文を書き終えたら、必ず読み返し、次のポイントを一緒にチェックしましょう。

子どもが感想文を書き終えたら、必ず読み返し、次のポイントを一緒にチェックしましょう。

✅基本的な原稿用紙の使い方、文章の書き方の決まりは守られているか

✅あらすじだけになっていないか

✅感想だけになっていないか

✅自分の考えや生き方に影響を与えた個所がきちんと書かれているか

こういった点を中心に見直すとよいでしょう。

最後に、子どもが書いたものを評価するのではなく、「お母さんも○○ちゃんと同じように感じていたの!」「○○の感想文を読んでたら、お父さんもこの本、読みたくなったよ」と共感したり、ほめる言葉をかけたりしていきましょう。

この機会に、親子で興味ある本を読み、感想を語り合ったりするのもオススメです。

ぜひ読書が好きになるよう、親子で楽しく取り組んでいきましょう。

まとめ:読書感想文は「考える力」「表現する力」を養う

夏休みの宿題の中で重くのしかかるのが、「読書感想文」というお子さんは多いと思います。

ですが、子どもが読書感想文を書くことにより、最もあってはならないのは、読書が嫌いになること。

そうしないためには、「早く書きなさい!」ではなく、書きやすくなるような言葉がけや、適切なサポートが大切です。

そして、最も育ってほしいのは、「考えを深める力」や「人の立場に立って考えること」、そして「自分の考えや思いを伝える表現力」だと思います。

子どもが本を好きになるよう、そして、読むことにより、深く考える習慣がつくようサポートしましょう。

この夏休み、子どもの世界がより広がることを願っています。

読書感想文全国コンクールの課題図書(2024)に挑戦!

「時間がないから、もう読書感想文なんて書けない…」と悩んでいるお子さんのために。

多くの学校が課題図書にしている「青少年読書感想文全国コンクール」の2冊を例に、具体的な書き方のヒントをお伝えします。

「やってみたら楽しかった!」という体験が、書くことへの自信につながっていくのではないでしょうか。

小学校低学年の部(1・2年生)

『ごめんねでてこい』(文研出版)

ささきみお 作・絵

あらすじ

家の工事をきっかけに、だいすきなおばあちゃんが少しの間、はなちゃんの家に住むことになった。ある日、友達が遊びに来たことがきっかけで、はなちゃんは、おばあちゃんに「きらい」と言ってしまう。謝りたいのに謝れないもやもやを乗り越える、子どもの心の成長を描いた物語。

主人公はどんな人?

・はなちゃん

小学生の女の子。おばあちゃんが大好きだけど、生活の中でいろいろな注意をされるうちに、心にもやもやが溜まってしまった。「きらい」と言ってしまったことを、とても後悔している。

主人公をどう思った?

はなちゃんはおばあちゃんが本当に大好きなんだと思った。注意をされてむかついて、思わず人を傷つけてしまう言葉が出てしまうことは誰にでもあると思う。

その他の登場人物

・おばあちゃん:はなちゃんのおばあちゃん。優しくて、ちょっとおせっかい。はなちゃんの家から自宅に戻った後に救急車で運ばれ、入院する。

・ゆうちゃん:はなちゃんの大の仲良し。はなちゃんのおばあちゃんに、人の家ではしっかり挨拶をするように注意を受ける。

自分がどう思ったか?

① 心に残った場面・セリフ

② どうして、心に残った?

③ 自分が主人公の立場だったらどうしていた?

④ これからどうしたいと考えた?

【具体例1】

①車でおばあちゃんが入院している病院に向かう場面。

②頭の中で「ごめんね」と繰り返す、はなちゃんのつらい気持ちが伝わってきたから。

③車の中で黙って、おばあちゃんと会うときにどんな顔をすればいいのか悩んでいたと思う。

④「ごめんね」は時間が経つほど言いづらくなってしまうので、自分が悪いときはすぐに謝ろうと思った。

【具体例2】

①病院から帰ろうとしたとき、おばあちゃんが「だめ。だめ。」と言ったところ。

②ここで帰ったら、もうおばあちゃんと会えなくなってしまうのではないかと感じ、切ない気持ちになったから。

③はなちゃんと一緒で、泣いてしまうと思う。

④大好きな人との別れはいつ訪れるかわからない。元気なうちに、おじいちゃんとおばあちゃんに「だいすきだよ」と言いたい。

感想・まとめ

・はなちゃんの家にいたときのおばあちゃんはすごく元気そうだったのに、入院した後のおばあちゃんは別人のように弱っていて、胸が苦しくなった。

・おばあちゃんに言葉が通じるうちに、はなちゃんが「ごめんね」と伝えられて良かったと思った。

小学校高学年の部(5・6年生)

『ぼくはうそをついた』(ポプラ社)

西村すぐり 著

中島花野 絵

あらすじ

同居する祖父から、原爆で亡くなった大おじ(祖父の兄)の話を聞いたリョウタ。祖父の話をきっかけに、あらためて自分の住む広島の街を歩き、原爆の傷と人々の想いについて考えはじめる。

主人公はどんな人?

・リョウタ

次の4月から小学6年生になる男の子。広島で、祖父と一緒に家族4人で生活している。祖父とは仲が良く、釣りや農作業などを教えてもらう。バレーボールクラブに入っていて、1つ上のレイに密かな憧れを抱いている。

主人公をどう思った?

人の痛みに寄り添える優しい男の子だと思った。

家族から被爆について直接聞けるのは、いまの世の中だと貴重な体験をしていると思う。

主人公に影響を与えた人物(店や舞台になっている地域なども)

・シゲルじいちゃん:リョウタの祖父。小学4年生のときに被爆した思い出を、この春休みに初めて話してくれた。

・ミノルさん:シゲルじいちゃんの兄。原爆により13歳で亡くなる。

・レイ:となり街に住む1つ上のバレーボールクラブの女の子。ひいおばあちゃんのタヅさんが大好きで、つらい思いをしているタヅさんを救いたいと思っている。

・タヅさん:レイのひいおばあちゃん。原爆で息子の「ショウタ」を亡くしている。

自分がどう思ったか?

① 心に残った場面・セリフ

② どうして、心に残った?

③ 自分が主人公の立場だったらどうしていた?

④ これからどうしたいと考えた?

【具体例1】

①リョウタが、広島の原爆ドームを1人で見て回るところ。

②原爆で広島がどうなったのか、目を背けずに見ようと思ったリョウタが立派だと思ったから。

③見てみようと思っても、こわくて1人では行けなかったと思う。

④1人では難しくても、戦争のことを知るのは大切。家族と話し合うところから始めたい。

【具体例2】

①リョウタがタヅさんに「ショウタ」のふりをして嘘をつくところ。

②遺体も遺品も見つからずに苦しんでいたタヅさんの想いが、ようやく晴れたと思ったから。

③自分も、タヅさんのために嘘をついたと思う。

④周りに悲しんでいる人、苦しんでいる人がいたら思いやりを持って接したい。

感想・まとめ

・平和学習をしても、「戦争は昔のこと」と言っていたリョウタの気持ちはよくわかる。でも、戦争の被害で今も苦しんでいる人がいることを忘れてはいけないと思った。

・原爆によって大人になれなかった子どもたちがたくさんいると知って、普通に学校に通って、ご飯を食べて、家で安心して眠っていられる生活がどれだけ幸せなのかわかった。

読者感想文を書こうと思っている皆さんへ

このように整理していくと、物語の流れや、主人公の心の変化などが分かりやすいと思います。

そして、このように書き出した「心に残る場面」の中から、特に感動した場面や言葉はどこかを考え、それに焦点を当てて、書きたいことを絞っていくと、スムーズに読書感想文に取り組んでいけると思います。

内容を深く理解すると、作者の「物語を通して伝えたいこと」が、よりしっかりと見えてくるでしょう。それを読み解き、感じていくのが読書の醍醐味のひとつでもあります。

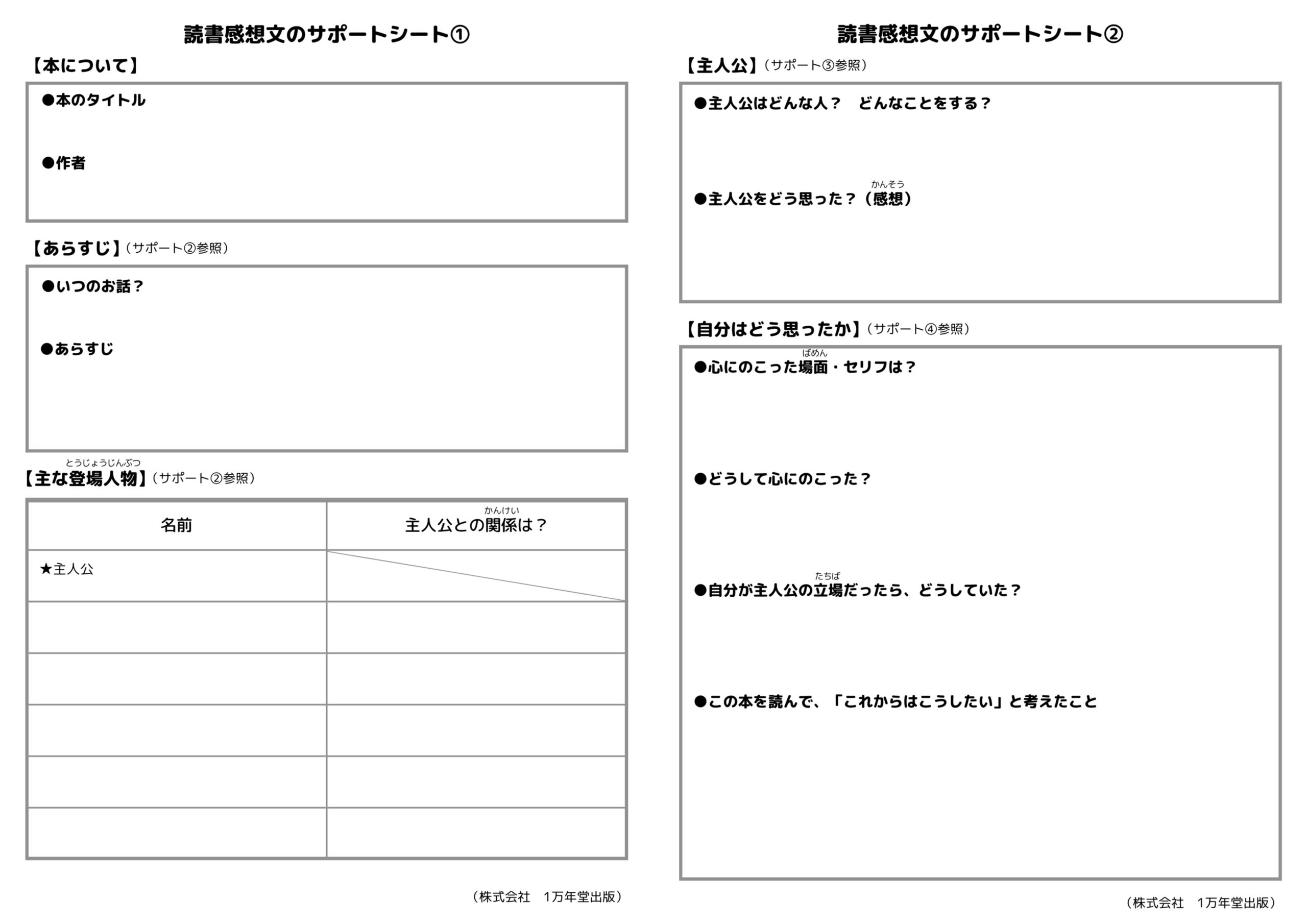

埋めるだけで要点がつかめる!特製サポートシート

記事の内容が真似しやすくなる、「読書感想文サポートシート」のダウンロードはこちらから。

↓↓↓

読書感想文サポートシート①

読書感想文サポートシート②

本の選び方はこちらから

本の読み方はこちらから

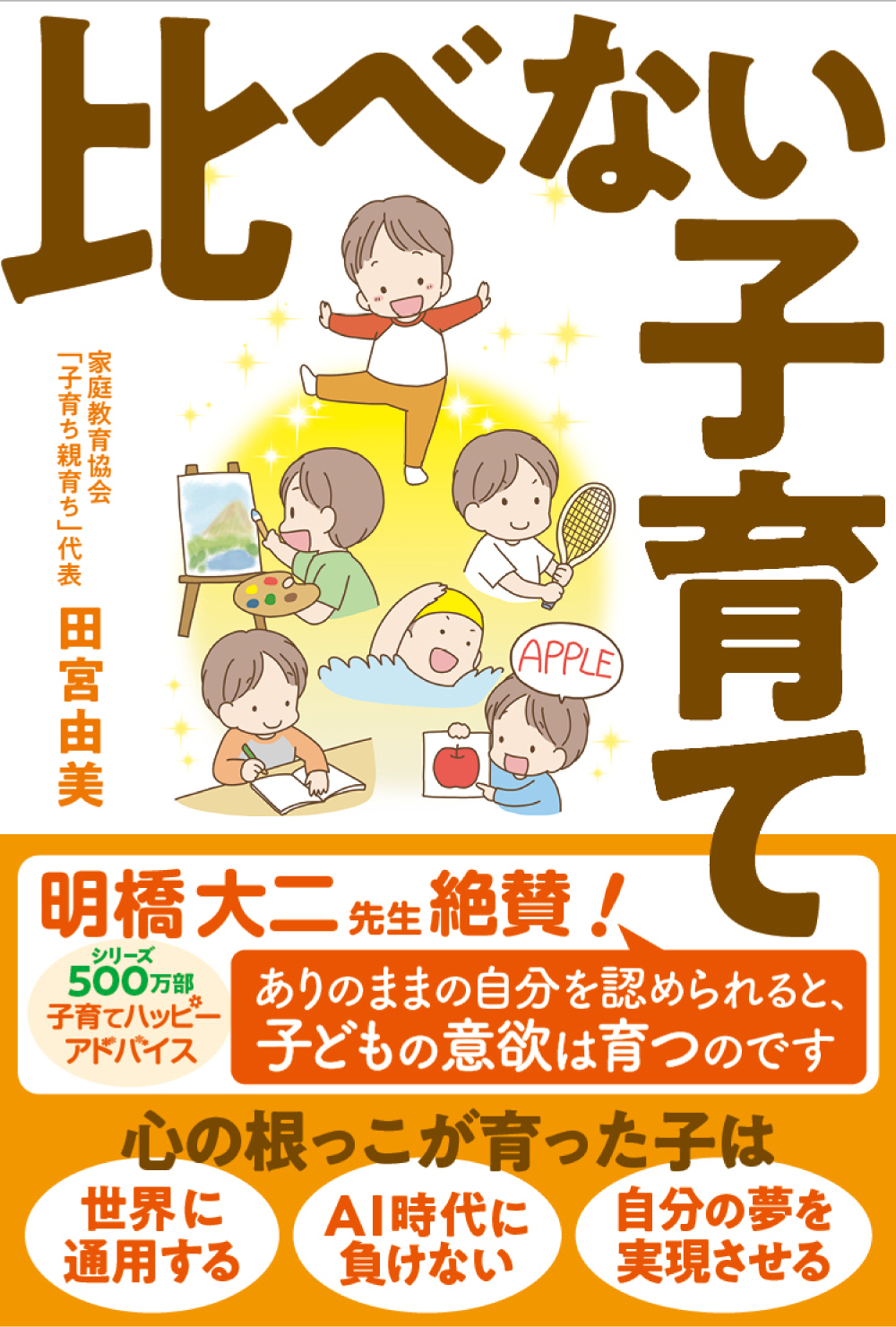

田宮先生の著書はコチラ

子どもの“ありのまま”を認めつつ、意欲や学力を育むにはどうすれば良いのでしょうか?

田宮先生の著書『比べない子育て』を要チェック♪