子どもの成長は喜びである一方で、思春期の「反抗期」は大きな悩みの種かもしれません。最近では「反抗期がない子」が増えているという話も聞かれますが、それは本当に喜ばしいことなのでしょうか?

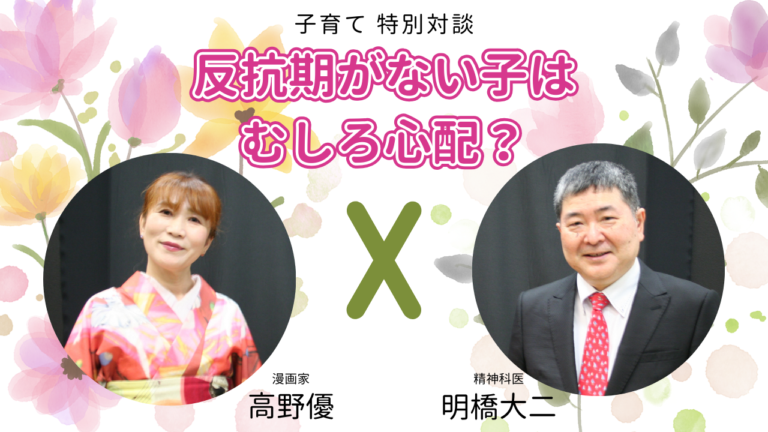

『子育てハッピーアドバイス』でおなじみの精神科医・明橋大二先生と、育児マンガ家・高野優さんが、反抗期をテーマに、子どもの幸せな心の成長について語り合いました。

※令和7年10月5日「京都市勧業館みやこめっせ」で行われた1万年堂出版後援イベントでの対談です。

今の子は2人に1人が反抗期がない!?

明橋:さっき司会の方から、出会いは16年前という話がありましたけど、本当に、16年経ったんですねぇ。

高野:いつの間にか(笑)。

明橋:NHKの「となりの子育て」という番組で、高野さんと、お笑いタレントの藤井隆さんがパーソナリティをされていて、そこに私がお伺いしてね。

それ以来、一緒にイベントをしたり、本の中で対談したりと、色々な形でコラボさせていただいています。

高野:先生が、16年前と姿形、何一つ変わってないんです。すごく不思議。タイムスリップしたんじゃないかと思うくらい。若さの秘訣をお聞きしてみたいです(笑)。

明橋:はい(笑)。

明橋:今日はですね、高野さんも思春期についての本を書かれているということで、「反抗期」をテーマにお話をしたいと思っております。

実は、今、「反抗期のない子どもが増えている」ということが話題になっています。

調査によりますと、「反抗期がなかった」と答えた現役学生が48.3%。ほとんど2人に1人が反抗期がないと答えたと。

※16歳から23歳の現役学生600人を対象に実施されたアンケート調査。令和7年美容皮膚科「リゼクリニック」調べ

本来、成長に連れて反抗期が出るのは、親から精神的に自立していく発達の過程で心配ない、という話をしてきたんですが、反抗期そのものがない子が増えているというんですよね。

高野さんはお子さんが3人おられますけど、反抗期はどうでしたか?

高野:うちは、もう生まれたときから反抗期みたいなかんじで(笑)。

長女が終わったら次は次女、終わったらまた三女、という順に、ずーっと私がサンドバッグのような感じでしたね。

明橋:もう休む間もなく次々みたいな。

高野:ただ、私自身は反抗期がなかったんです。

明橋:そうなんですか。意外な感じがしますけど(笑)。

高野:私の場合で恐縮なんですが、両親と上手くコミュニケーションが取れなかったので、もし親にひどい言葉を投げつけたら、本気で捨てられるんじゃないかという恐怖が勝って、反抗したくても、ずっと我慢している感じでした。

明橋:なるほど。反抗期がないことが必ずしも心配だというわけではないんですが、心配な場合もあるので、そのあたりを少し話したいと思います。

「反抗期がない子」の2つのパターン

反抗期がない子どもたちには、大きく分けて「心配しなくて大丈夫な場合」と「少し心配な場合」があります。

【パターン1】心配しなくて大丈夫な場合

まず反抗期がなくても心配しなくて大丈夫なケースとして、明橋先生は次の3つを挙げられています。

親子のコミュニケーションが非常に良好である: 普段から気持ちが通じ合っているので、わざわざ反抗する必要がない場合です。

反抗期が出てくるタイミングが遅い: 反抗期は子どもによって出る時期に差があります。女の子は小学校高学年くらいから、男の子は高校生になってから、ということもあります。反抗期がないのではなく、まだ反抗期が来ていないということも考えられます。

静かに反抗が出ている場合: 親(自分)が反抗期だった頃と比べて、子どもが反抗的でない場合です。お子さんの様子をよく見ると、自ら親に話しかけることが減った、自分の部屋にこもるようになったなど、ちゃんと静かに「反抗」が出ている場合もあります。

【パターン2】少し心配な場合

一方で、反抗期がないことで、子どもの心の状態を心配した方がいいケースが2つあります。

- 「見捨てられ不安」から反抗できない子

- ひといちばい敏感な子(HSC)の場合

明橋:まず1つ目は、親子の信頼関係ができていないために、子どもが自分の気持ちを訴えることをあきらめてしまっている場合です。

「『イヤ』とか、『違う』と言ったら、親から嫌われて見捨てられるんじゃないか」「見放されるんじゃないか」という不安が非常に強くて、反抗したくてもできない。

つまり、「見捨てられ不安」から反抗ができないんです。

こういう子は、親子の信頼関係ができていないことで、大きくなってから心の病気になったり、色々な心配な行動を起こしたりすることがあるんですよね。

高野:わぁ……耳が痛いです。私がまさにそんな感じでした。見捨てられたらどうしようっていう不安感は、大人になった今でも心の奥でチクチク残っています。

明橋:「見捨てられ不安」は精神医学の用語です。親から見捨てられる不安というのは、普通はあまり想像できないことかもしれませんが、そういう不安で悩んでいる子どももいるんですよ。

高野:私の場合は、その見捨てられ不安がすごくあったと思うんですけど、たまたま学校の先生とか祖父母とか友達とか、親以外の人に支えられて、なんとか爆発せずに過ごせました。でも今思えば、かなりギリギリなところに立っていた気がします。

明橋:親以外の人に支えられて、危ないところを乗り越えた。危ない所だったと。

高野:本当に、非行に走ってもおかしくないくらいでした(笑)。

大人に反抗できないHSC

明橋:あともう一つ、反抗期がなくて心配な場合として、子どもがひといちばい敏感な子(HSC: Highly Sensitive Child)の場合があります。

高野:ぜひ会場にいる皆さまには、HSPという言葉を覚えて帰っていただきたいです。何年か前に一時、ブームになりました、「敏感な人」「繊細な人」なんて言い方をしたんですが、私はまさにそうで、子どもの頃から、感覚がちょっと敏感なんですね。

※HSP(Highly Sensitive Person):ひといちばい敏感な人

明橋:他人の気持ちにも、感覚的にも敏感なHSCは、大人の顔色、親の顔色を見て「良い子」になろうとしちゃうんです。親のニーズに応えようとしてしまう。これも心配なパターンです。

高野:生まれつきどうしてもダメなものが色々あって、でも親からは「ただのわがまま」だと思われて怒られてばっかりいたんです。あの時に戻って、先生が出された本とか、自分が出したHSPの本を、親に見せたいくらい。

明橋:こういうケースはすごく多いですよね。敏感な子、HSCは、だいたい5人に1人いると言われています。これは病気や障がいではなく、持って生まれた気質です。

他人の気持ちに気づくので、すごく優しい所があったり、あるいは感覚的に鋭いので、危険予知に優れている。「なんか変な匂いがする」「火事じゃないか」みたいな。

だけど、人間関係では相手の気持ちを優先しすぎるために、自分を抑えちゃう、我慢しすぎるところがあるんですよね。

一番大切なのは親子の安心感

明橋:結論を言いますと、反抗期があってもなくても一番大事なことは、「自分の気持ちを話しても、自己主張しても、嫌われない、見捨てられない、受け止めてくれる」という安心感です。

高野:そうですね。安心感は一番大事かもしれないですね。先生がよく「家は安全基地であれ」とおっしゃっていますが、本当にその通りだと思います。

明橋:実は、この「見捨てられ不安」は、子どもだけではなく、大人にもあるんですよね。私も、いつも妻に見捨てられはしないかと、危機感を持って生活しています(笑)。

またこれは、物に対してもあって、例えば、借金で苦しむ人はお金から見捨てられた人、リストラで苦しむ人は仕事や職場から見捨てられた、とも言えます。

そういう不安がきっかけで苦しんで、心を病んで、私のところへ受診に来る方も結構いらっしゃるんですよね。

見捨てられることのない幸せの世界

明橋:ただ、こういう人生の不安や悩みに対して、「絶対に見捨てられることのない世界」があるということを説いている書物があります。それが『歎異抄(たんにしょう)』です。

親鸞(しんらん)聖人の教えを弟子の唯円(ゆいねん)が書き残したと言われるもので、700年以上読み継がれている書物。人間なら誰もが抱える苦悩や不安の根本的な原因を見つめ、「人はなぜ生きるのか」という普遍的なテーマに答える書として、多くの人に読まれています。

明橋:この『歎異抄』の中には、私たちが最後に死んでいくときには、全ての物から見捨てられるんだと書かれていますが、その上で、誰もが抱える不安に対して、「摂取不捨(せっしゅふしゃ)の利益(りやく)」という言葉で、絶対に見捨てられることのない幸せの世界が説かれているんですね。

高野:摂取不捨。

明橋:はい。「摂取」はおさめとる、「不捨」は絶対捨てられない、見捨てられないということです。そして「利益」は幸せのことですね。

私たちは、人や物から見捨てられるんじゃないか、という不安の中で常に生きていますが、実は、絶対に見捨てられることのない幸せがある。しかも、生きている間に出会えるものだ、と教えてくれているのです。

高野:良い言葉……。絶対に見捨てられることがない、っていうのは心強いですね。

明橋:私が診察する中で、「命は大切ですよ」と伝えているのは、こういう幸せの世界があることを知ってもらいたい、という願いもあります。

そうした「安心感」を持っていることが、親子の関係においても、そして人生そのものにおいても、何よりも大切です。

高野:私も今日から、学び直しをしたいと思います。ありがとうございました!

編集後記

高野さんからは「もっと聞いていたかったです」との言葉もあり、あっという間の対談でした。

子どもの成長過程において「反抗期」はひとつの目安ですが、これもまた人それぞれ。他の家庭と比べて、心配することはありません。

改めて、子育てに大切なのは親子の間に流れる、「見捨てられない」安心感なのだと教えていただきました☺️

「絶対に見捨てられない世界」とは?

明橋先生からご紹介のあった『歎異抄』の解説は、こちらからお読みいただけます。