無理をしてでも頑張らざるを得ない状態が続くと、徐々に「ちょうどいい頑張り方・休み方」がよくわからなくなってくる、ということを考察してきました。

✅ なぜかちょっとしたことでもイライラする人

✅ ブレーキが壊れているかのように倒れるまで頑張ってしまう人

✅ 過度に人目が気になり、不安になる人

✅ 頑張らなければいけないのに頑張れない、そんな自分に嫌気がさす人

そんな人ほど、「性格だからどうしようもない、ずっと前からだし、今の状態がいいのか悪いのかもよくわからない」と感じているかもしれません。

ですが、このような「ネガティブなことへの過敏性」は、単に「敏感」「繊細」というよりも、警戒心や不安の表れなのかもしれません。

今回は「ちょうどいいがわからない」状態を、自律神経系の働きによる「防衛反応」の側面からお話しします。

📝記事の最後には、自分を認め直し「ちょうどいい」状態を取り戻すためのワークシートがございます。(編集部より)

防衛反応としての「サバイバルモード」

私たちの頑張り方・休み方は、自律神経系の影響を大きく受けます。

自律神経系は、意識せずとも生命を維持するために働く神経です。例えば、心臓、呼吸、消化などの調節をしています。

活動・緊張のための神経(交感神経系)と、弛緩・鎮静の神経(副交感神経系)があるといわれますが、近年、さらに詳細な働きがあることがわかってきました。

その特徴の一つが、頭で考えるよりも早く「安全」か「危険」かを「自律神経が」判断しているということです。

それが、「ちょうどいいがわからない」状態を理解するヒントになります。

「ネガティブ」が命をつなぐ

話を分かりやすくするため、ジャングルの動物の反応を例に「サバイバルモード」について考えてみましょう。

あなたは、群れで生活するシカです。

群れで暮らすシカは、「安全」なときは適度に頑張ったりリラックスしたりしますが、トラなどの「危険」に遭遇すると、悠長なことはいっていられません。

基本的な対処法は「闘う」か「逃げる」か、です(闘争・逃走反応)。

戦って勝てそうなら戦い、勝てそうにないなら逃げるしかありません。とにかく「動いて」なんとしようとします。

しかし、逃げたくても逃げられないこともあるでしょう。

そうなると、下手に抵抗せずに、思考や感覚もシャットダウンし、じっと「動かない」ことで見逃してもらう可能性を少しでも上げようとします。

「仮死状態」となる動物もいますが、そこまでいかなくても、身体が固まり、息をひそめ、生命活動全般を低下させることで、命の危機をやり過ごそうとする反応が起こります。

これは「凍りつき反応」あるいは「シャットダウン」といわれます。

いつ敵に襲われるかわからないジャングルでは、常に危険に警戒し緊張しつづけなければなりません。

ちょっとした物音にも過敏になり、「敵襲かもしれない」とネガティブに捉えることが、危険に備えることになります。

「敵か味方か」という極端な発想こそが、生き延びるために必要なのです。

この「サバイバルモード」は、私たち人間にも備わった機能です。

常に気を張っていると当然疲れやすくなります。

しかし休もうと気を緩めることは油断であり、命取りになりかねません。

危険の中では、疲れていても休むことはよくないことになり、罪悪感も覚えやすいのです。

さらに、動かないようにシャットダウンするのは、敵の目から逃れるため、気づかれないようにするためです。

周囲に自分のことを知られるのが怖く感じ、独りも心細いけれども、つながることも不安で仕方なく感じやすくなります。

私たちを守る自律神経系の働き

この「サバイバルモード」は、近年注目されている、自律神経系の新しい考え方「ポリヴェーガル理論」を参考にしたものです。

「精神生理学」という心と体をつなぐ学問を専門にしている、米国イリノイ大学のスティーブン・ポージェス博士によって1994年に提唱されました。

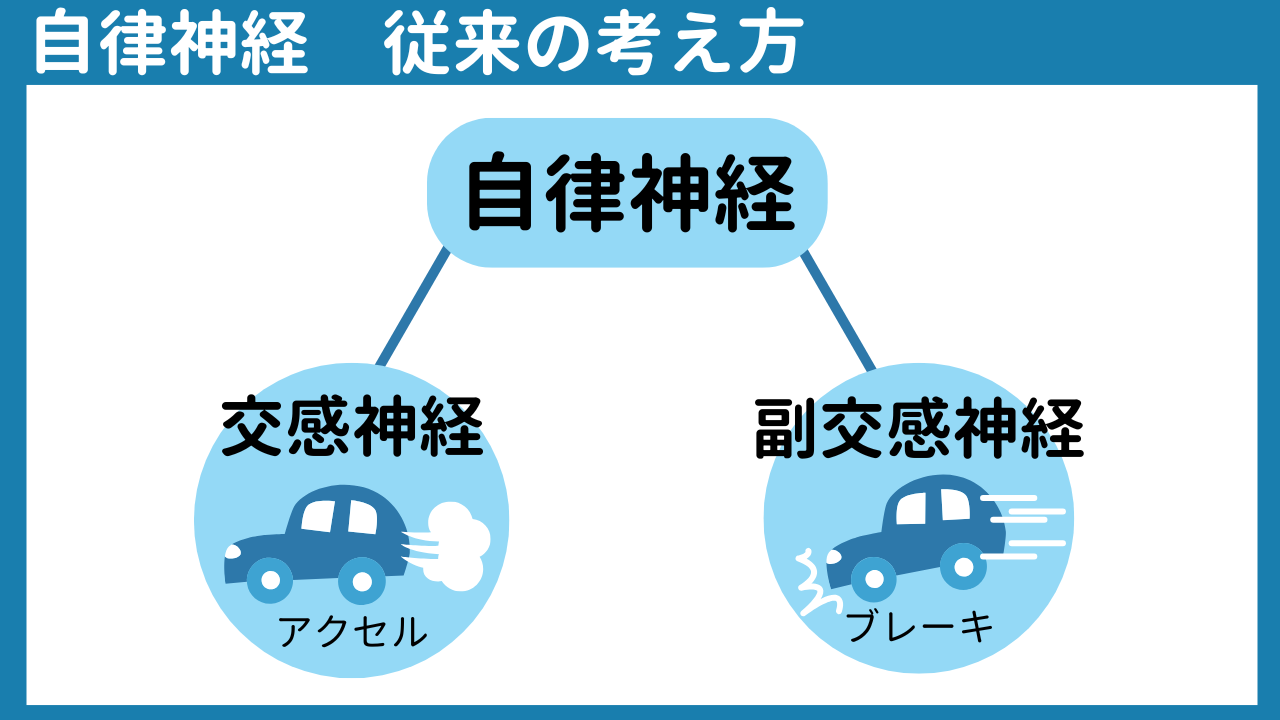

今まで自律神経というと、アクセルの役割を果たす交感神経とブレーキの役割を果たす副交感神経の2つがあると説明されてきました。

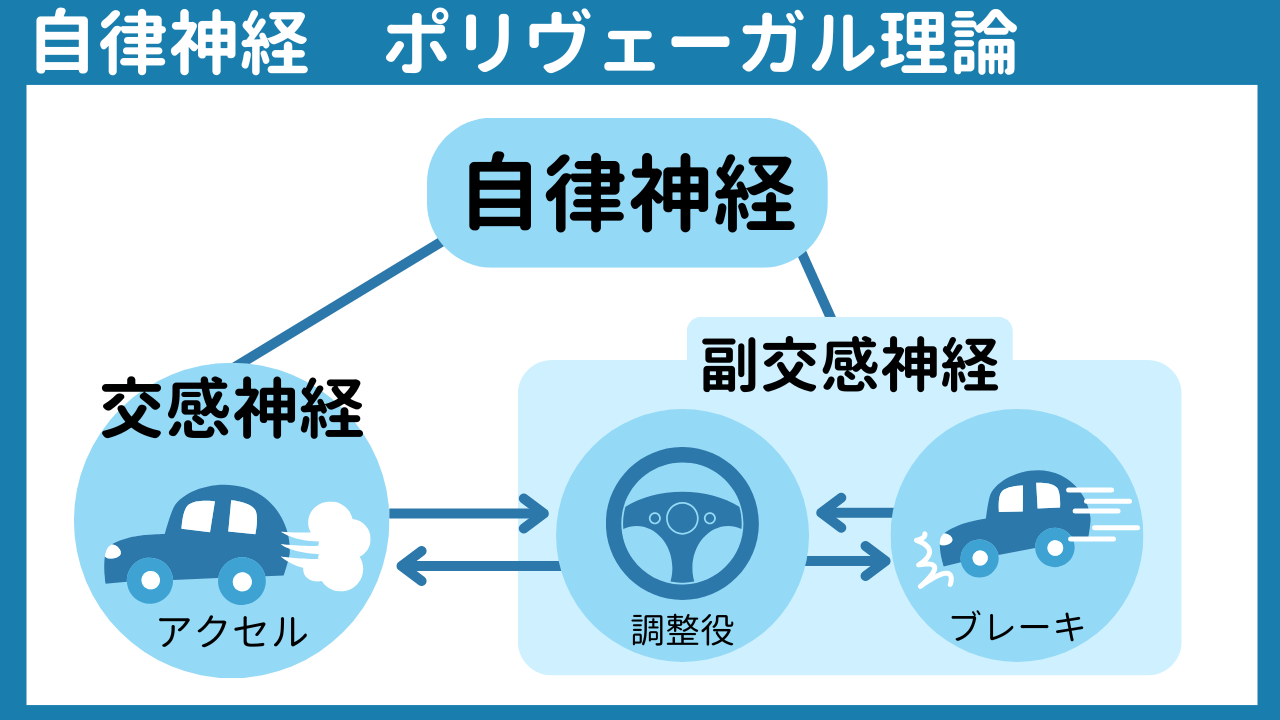

一方、ポリヴェーガル理論によると、副交感神経は主に2つのグループに分けられます。

- ブレーキの役割を持つグループ

- アクセルとブレーキの調整役となるグループ(腹側迷走神経系)

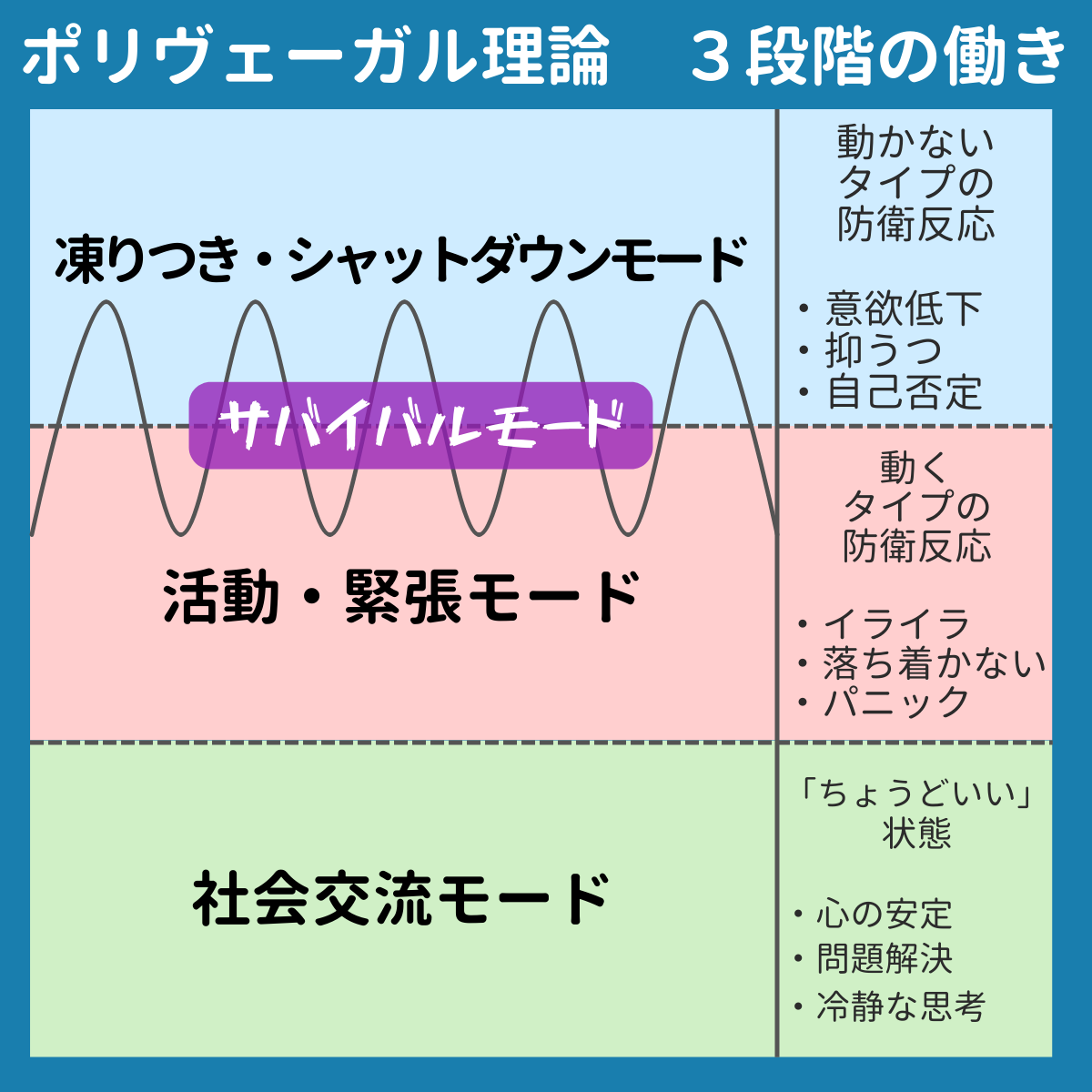

そして、自律神経はアクセル、調整役、ブレーキが互いに作用することで、以下の3段階の働きをしていると言われています。

- 安全な状態で、アクセルとブレーキを適度に調整しながら、周囲とつながりをもつための「社会交流モード」

- 危険に対して、動いてなんとか対処しようとする「闘争・逃走モード」

- 脅威に対して、動かず身をひそめ、やり過ごすための「凍りつき・シャットダウンモード」

自律神経が正しく働いているのが1、いわゆる「ちょうどいい」状態です。

さらに、これによると、二種類の防衛反応があります。2の動くタイプの防衛反応と、3の動かない(じっとしている)タイプの防衛反応です。

では、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 社会交流モード(「ちょうどいい」状態)

危険が少なく、安全な環境では、社会交流モードが働きます。

落ち着いて考えたり、人とつながりを持ったり、ゆっくり休んだりできる。いわゆる「適度に頑張ったり、休んだりできる」状態です。

アクセルとブレーキを微調整する神経(腹側迷走神経系)が適切に機能することで、相手や環境・状況に合わせて「ちょうどいい」活動レベルを調整しているといわれます。

何か問題が生じた際にも、話し合いや協力によって解決できそうならば、そのような平和的対応で応じることになります。

この調整する神経・社会交流モードは、幼少期の「甘え」によって育てていくことが大切といわれ、「甘え」の大切さを神経生理学的に裏付けるものでもあります。

もちろん、大人になってからでも育てなおしはできます。

2. 闘争・逃走モード

次にストレスがかかったり、危険がせまったりすると、その状況に対応・反応するために、交感神経系が働きます。

動いて頑張って対処するための神経で、全身に酸素をたくさん送るために心臓が速く動いたり、呼吸も早くなったりもします。

その調整が難しくなると、そんなに動いてないのに動悸がしたり、息苦しくなったりして、不安やパニックになりやすくもなります。

これは、危険が迫ったときには「闘争・逃走反応」として命を守るための大切な反応ですが、場面によっては、落ち着きがない、イライラしている、衝動性が高いと言われてしまうこともあります。

3. 凍りつき・シャットダウンモード

戦っても勝てない、逃げたくても逃げられないときの、もう一つの防衛反応が凍りつき反応、シャットダウンです。

じっとして危険が去るのを待つ、命を守るための反応です。

体が動かなくなるだけでなく、感覚や感情も鈍くなり、痛みや苦痛を感じにくくなります。

頭が真っ白になる、頭が回らない、意識が飛ぶ、つらかったときのことは覚えていない、ということもあります。

意欲や食欲などの生命活動全般も低下し、抑うつ、倦怠感などを感じたりもします。

頭では「こうしなくちゃいけないのに」と思いながら、身体が動かず、頭と体(心)が解離することもあり、思うように動けない自分を責めたり、罪悪感、恥、被害感なども覚えやすいといわれます。

「ちょうどいい」がわからなくなる原因

2と3は、いずれも「防衛反応」としての自律神経系の「適応反応」だとされています。つまり、生き延びるために必要な反応ということです。

このような、生き延びるために極端なアクセル(闘争・逃走モード)とブレーキ(凍りつき・シャットダウンモード)をくり返す神経系の状態を「サバイバルモード」と呼んでいます。

そして本来、ジャングルから抜け出し危険が去ったあとは、サバイバルモードが解除されるはずですが、人間の場合、ストレスが慢性化しやすく、防衛反応も慢性的に続いてしまい、身体(神経系)が「安全な日常」に戻って来られなくなることがあります。

これが「ちょうどいい」がわからない生きづらさの正体です。

過剰適応は、サバイバルモードになりやすい

では、ポリヴェーガル理論の視点から過剰適応を考えてみると、どう理解できるでしょうか。

過剰適応とは、「社会的な期待に応えようとして、内的な欲求を抑え我慢してでも、外的な要求に応えるために頑張りすぎてしまうこと」です。

これは、表面的には社会とつながれていることを「装っている」状態です。

つまり「素の自分でいては危険」と感じ、内面的には「期待に応えなければ」「失敗してはいけない」と、(逃げられないけれど)闘争・逃走モードのスイッチが入っているために、頑張りすぎるほど頑張り、疲れやすい。

そして、実は安全とは感じにくいので、緊張し不安にもなりやすいのです。

それでいて、できるだけ波風たたないように、目立たないように、自分が我慢すればいいからとそのつらさを気づかれないように、ある意味でシャットダウンしている状態でもあります。

緊張や警戒、不安な気持ち一杯ながらも笑顔の仮面を作れてしまうために、しんどさに気づかれにくいのです。

これらは、まさに生き延びるための防衛反応であり、自分で意図してそう反応しようと思ってしているわけではありません。

そのために「なぜか、ちょうどいい状態がわからなく」なってしまうのです。

この「自分で意図していないけれども、そういう反応・行動をしてしまうことがある」と知ることは、自分にも人にもケアするうえではとても大切な視点だと思っています。

このことを意識することが、自責感をやわらげ、人間の弱さに寄り添うことにつながっていきます。

自分を認めることが、休息の第一歩

では、「ちょうどいい」が分からなくなってしまったサバイバルモードを解除して、ちゃんと休む、リラックスして回復するような休み方ができるためには、どうしたらいいのでしょうか。

休もうと思えるためには、自分なりに頑張ってきたことを認める必要があります。

思うように動けないからといって「全然頑張れていない」と自分を責めていると、休むに値しない自分は「もっと頑張らないといけない」としか思えません。

しかし、凍りつき、シャットダウンしている今の状態こそが、戦うことも逃げることもできないなか、独りで頑張って耐えてきた何よりの証拠です。

頑張れていないのではなく、頑張りすぎるくらい頑張ってきたのです。

サバイバルモードのスイッチが入ってしまうのは、何もジャングルだけではありません。

現代社会は「他人の目・評価」という名のトラに囲まれ、まさにジャングルでサバイバルしているような状況は少なくないのではないでしょうか。

虐待やいじめなどの被害を生き抜いてきた子はもちろん、不登校の子や、学校生活でのつらさを誰にも相談できずに大人になってから社会生活がつらくなってきた人、会社での上司や同僚の評価が厳しくて疲れ切ってしまった人など、多くの方が必死にサバイバルしています。

そんな人は「大変な中、よく生きてきたよね」と自分をねぎらってもいいと思うのです。

今まで頑張ってきたのだから,その分の休養が必要なのは当然です。

休むことに罪悪感を覚えなくてもいいのです。

とはいえ、今の環境は安全であること、休養が大切であることを頭では理解しても、身体・神経系が休むことに慣れていないと、中々それを受け入れられないかもしれません。

少しずつ、ちょっとずつ、安心・安全感を取り戻していきましょう。

「サバイバルモード」を解除するためのワークシート

まとめ

私たちの自律神経は、活動系の交感神経と、リラックス系の副交感神経の2種類といわれていました。

しかし最近の研究では、この自律神経系は、安全か危険かを感知し、身の危険を感じた時には、考えるよりも早く反応する「防衛反応」としての働きもあることがわかってきました。それらは3つのモードに分けて説明されます。

1つに、安全を感じられる中で自分らしさを表現し、人とつながる社会交流モード。

2つに、頑張ることで危機を乗り越えようとする、闘争・逃走モード。

3つに、抵抗せず、感覚も麻痺させることで自分を守る、凍りつき・シャットダウンモード。

慢性的に、身の危険を感じ、安心して自分を出せない状況・環境が続くと、防衛反応のスイッチが切れず、極端な頑張り方や、倒れるような休み方をくり返すことになります。

まさにジャングルで生き延びるために必死な「サバイバルモード」、緊張・警戒のスイッチが入ったままになってしまいます。

これは意図してそうなるのではなく、身体(自律神経系)が勝手にそう反応してしまうため、自分でも自分をコントロールできなくなり、「ちょうどいい」状態がわからなくなってしまうのです。

自分でもわからないけれども、サバイバルモードのスイッチが入りやすいとしたら、それだけ過剰適応して(頑張りすぎるくらい、頑張って)きたのでしょう。

自分をいたわり、ケアするためには、自分の身体に何が起きているのかを知り、そんなになるまで自分は頑張ってきたんだなと、振り返ることが、きちんと休む(ちゃんと凹む)第一歩です。

ーー

参考:

S.W.ポージェス.ポリヴェーガル理論入門.2018,春秋社

津田真人.ポリヴェーガル理論への誘い.2022,星和書店