なかなか自分に自信が持てず、周囲に合わせて無理を重ねてしまう――そんな「過剰適応」について、これまで考えてきました。

「がんばらないと周りに迷惑がかかる」

「ちゃんとしていないと、自分の居場所がなくなる」

そう思いながら頑張り続けるうちに、いつしか「自分の本音」がわからなくなっていく。

そして、「変わりたいのに変われない」「やめたいのにやめられない」。

がんばることがつらいのに、それをやめると罪悪感が襲ってくる――これが、過剰適応に苦しむ人がよく抱える葛藤です。

けれど、「変わること」をゴールにしてしまうと、かえって「変われなさ」に縛られるという逆説に陥ってしまいます。

「もっと自信を持ちたい」と願うほど、自信が持てない自分に落ち込む。

「もっと前向きになりたい」と思うほど、なれない自分が嫌になる。

気づけば、「変われない私が悪い」と、自分を責めてしまうのです。

このような悪循環をほどいていくヒントとして、今回は「中動態(ちゅうどうたい)」という概念を紹介したいと思います。

これは、自分自身の捉え方を変え、心をケアするための新しい言葉遣いです。

変わらないといけない=今の私ではダメってこと?

現代社会では、「変わること」はしばしば善いこととされます。

「もっと成長しよう」「もっと前向きに」「もっと自分らしく」――そうした言葉は一見すると励ましのようですが、すでに頑張りすぎている人にとっては、「今のあなたでは足りない」と言われているように聞こえてしまうことがあります。

たとえば、長年「いい人」であろうと努力してきた人が、「もっと自己主張しよう」と思っても、身体が動かない、言葉が出てこない……。そんな悩みは珍しくありません。

私たちは日常の中で、何かとうまくいかないときに「意志の強さ」の問題ではないかと、自分に問いがちではないでしょうか。

頑張りたいのに頑張れない、断りたいのに断れない、やめようと思っているのにやめられない。

そんなとき、つい「自分は意志が弱い」「だからダメなんだ」と責めてしまうことがあります。

でも、それは意志が弱いからでも、やる気がないからでもありません。

むしろ、意志の力でどうにかしようと試行錯誤してきた結果、限界に達してしまった状態だといえるでしょう。

今の生き方を変えたくても変えられないことには、ちゃんと理由があるのです。

それはあなたの「意志」?

「とにかく気合いで乗り越えろ」と済ませられれば、確かに話は簡単です。しかし、人の心はそれほど単純なものではありません。

そもそも、私たちが「意志」を前提に物事を語ることに慣れすぎているのではないか――そんな指摘をするのが、哲学者・國分功一郎氏です。

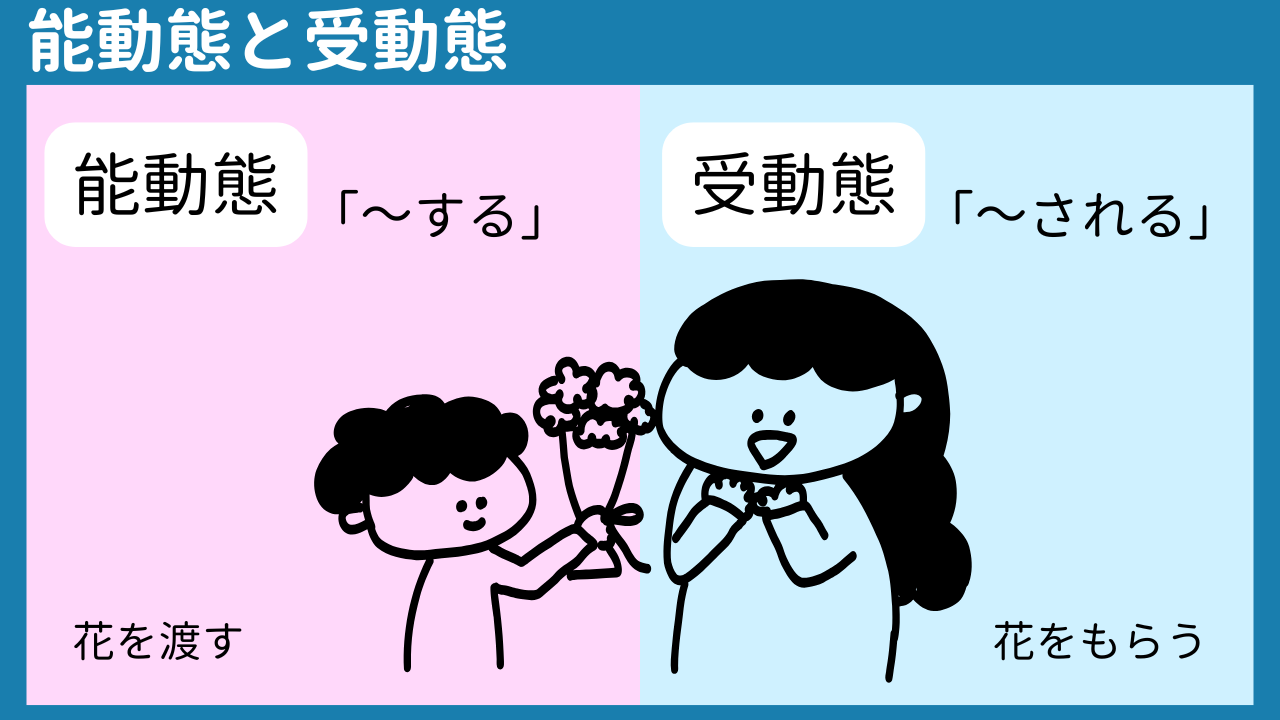

私たちは普段、能動態や受動態といった文法を意識せずに言葉を使っています。

「私が~した」は能動態、「私は~された」は受動態です。

こうした文法構造は、「その行為は誰の意志によるものか」という責任の所在を問う言語であるともいえます。

たとえば、「自分の言動には責任を持ちましょう」と言われたり、「なぜこんなことをしたの?」と説明を求められたりする背景には、「人は自分の意志で行動するものだ」という暗黙の前提があるのです。

同様に、話しかけても返事がなかったときに「(意図的に)無視された」と感じるのも、そこに何らかの意図があったと考えるからでしょう。

しかし、人は常に意志をもって行動しているわけではありません。

なんとなくしてしまうこともあれば、そうせざるを得なかったという状況もあります。

思わず感動したり、涙がこぼれたり、理由ははっきりしないけれどイライラしたり、やる気が出なかったり――こうした心の動きは、意志の有無だけでは説明できないものです。

それにもかかわらず、「やる気がないのは気持ちの問題だ」「意志が弱いせいだ」と、何でも意志の問題にしてしまうのは、いささか乱暴ではないでしょうか。

今の自分を見つめる「中動態」

かつては、文法の構造として能動態/受動態ではなく、能動態/中動態という分け方がされていました。

能動態と受動態の区別は、「その行為が自分の意志によるのか、それとも他者の意志によってさせられたのか」という違いです。

國分氏はこれを、「責任の所在を問う言語」、すなわち「尋問の言語」だと述べています。ビジネスや法律の分野では、こうした言語のあり方が必要な場面もあるでしょう。

一方で、能動態と中動態の違いは、「その行為が主語の外側で完結するか、内側で生じるか」という点にあります。

たとえば、「与える」は他者に向かう行為なので能動態、「喜ぶ」は自分の内面で湧き起こる感情であり中動態です。

この中動態は、「私の中で何が起きているのか」を描写しやすい言葉の使い方です。

意図したかどうかに関係なく、思えてきたこと、自然に湧いてきた感情や気づきなどを表現するのに適しています。

たとえば「ホレる」という言葉を考えてみましょう。

「ホレよう!」と意気込んで恋に落ちることはありません。

自然と心が動かされ、「気づいたら好きになっていた」。まさに中動態的な心の動きです。一目惚れは、その典型でしょう。

また「落ち込む」もそうです。

意図的に落ち込もうと思う人はいませんし、「落ち込まされた」というより、「落ち込みたくないのに落ち込んでしまう」――意志ではどうにもならない心の状態です。

ここにも、気合いや根性では解決できない、中動態的な苦しさがあります。

これは、人が「外的世界」と「内的(心的)世界」という二つの世界を同時に生きていることに関係しているのかもしれません。

そして、私たちの行為を「能動態=外界への働きかけ」と「中動態=主観的な経験の中での変化や気づき」という視点で捉え直すことは、古くて新しい観点といえるでしょう。

ここ最近、自分の内面に起きていることを語る手がかりとして「中動態」に関心が集まっています。

それは、他者からの評価や、目に見える成果が過剰に重視されがちな現代において、人の目を気にせず、自分自身を丁寧に扱いたいという願いのあらわれなのかもしれません。

ケアするためには、ケアに適した言葉遣いを

たとえば、こんな相談がありました。

Dさんは、職場では常に笑顔で、どんな急な依頼にも快く応じ、「あの人なら大丈夫」と周囲からの信頼も厚い存在です。

けれど、ひとりになると疲労感と罪悪感で押し潰されそうになり、「もう限界かもしれない」と涙が止まらなくなるといいます。

ある休日、同僚の代わりに出勤し、終わるころにはへとへと。

それでも、「断ったら嫌われるかも」「みんなも大変なんだから」と、無理をしてしまう。Dさんは自分のこの状態を「意志が弱いから」と責めていました。

けれど、本当にそうでしょうか?

むしろDさんは、現場を円滑に回すために人一倍気を張り、気を遣い続けてきた人です。

ただそれは、すすんでそうしていた――というよりも、「そういう立ち回り方しかできない」。

これは能動的な選択というよりも、「生き延びるため」にはそうせざるをえなかった生き方でした。

そんなときに必要なのは、すぐに「ではどうすればいいか」答えを出そうとすることではなく、「今、自分に何が起きているのか」を見つめ直すことです。

これは、ケアと問題解決の「順番」を意識するということでもあります。

特に、責任が問われる場面では、私たちはつい焦りや不安から、自分の感情や状態を後回しにして、原因の追及や対策を急ごうとしてしまいます。

けれど、そうした場面でも、冷静に振り返るためには、まず自分自身のケアが不可欠です。

なぜなら、ある程度の内的な余裕がなければ、自分の否や不完全さを受け容れることは難しいからです。

そして、ケアするためには、ケアに適した言葉遣いが必要です。

中動態は、自分を責めることなく、自分に起きていることを言葉にする手がかりとなります。

たとえば、「やろうとしたけどできなかった」という言い方ではなく、「やろうとしたけど、身体が動かなかった、動いてくれなかった」「余裕がなくて、そうするしかなかった」といった言葉の選び方を通じて、意志や責任ではなく、「経験そのもの」に近づく語りが可能になるのです。

Dさんも、最初は「弱さを認めるなんて、逃げだと思っていた」と話していました。

けれど、自分のなかで何が起きていたのかを少しずつ言葉にしていくうちに、「あのとき、自分は断れなかったんじゃなくて、断るのが怖かったんだ」と気づいていきました。

そのとき初めて、「自分だって、本当はちょっと休みたかった」という素直な気持ちが出てきたのです。

それは、逃げでもなければ、甘えでもありません。

むしろ、自分の中にあった疲労、傷つき、恐れ、不安といった感情を丁寧に言葉にしていくことは、「ちゃんと凹む」こと――つまり、意志や理性ではコントロールできない心の動きに、ちゃんと立ち止まって向き合うことです。

そして、この「ちゃんと凹む」プロセスこそが、本当の意味での回復や変化の入り口なのです。

まっすぐ心を見つめるためのワークシート

まとめ

過剰適応に苦しむ人は、「変わりたい」と心のどこかで強く願っていることが少なくありません。

けれどその「変わりたい」が、いつしか「今の自分ではダメだ」「こんな自分は変えなければいけない」といった自己否定の言葉にすり替わってしまうと、心はますます硬直し、苦しさは深まっていきます。

そんなときこそ、焦って自分を変えようとするのではなく、今、自分のなかでどんなことが起きているのかを丁寧に見つめることが大切です。

それは「意志で変える」ことではなく、後から「気づいたら変わっていた」とふり返ってわかるような、中動態的な変容です。

心理学者カール・ロジャースは、こんな言葉を残しています。

「The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change.」

(奇妙な逆説は、「あるがままの自分を受け容れたとき、人は変わることができる」ということだ)

これはまさに、中動態の変容を象徴する言葉です。

「こうしなければならない」と自分に命じるのではなく、「こう感じている自分がいる」ことを、まずそのまま認めること。

そのとき、私たちのなかで何かが静かに動きはじめるのです。

変わろうとして変わるのではなく、今の自分にとどまり、受け容れられたときに変わっていける。

中動態の視点は、そのような心の動きを丁寧にすくい上げるヒントになるはずです。

過剰適応から抜け出す道は、「もっとがんばる」ことではなく、「もう十分がんばってきた自分」に気づき、その労りからはじまるのかもしれません。

参考文献:

國分功一郎、「中動態の世界 意志と責任の考古学」、医学書院、2017