-

Q.「休む(ちゃんと凹む)」ことが大切ということはわかったのですが、休んでいるつもりでも、イマイチ休めた感じがしません。休むといっても、横になってスマホを触る以外にどうすればいいのかよくわかりません。休み方のコツなどがあれば知りたいです。

-

A.これまで「凹む力」の重要性について知っていただくため、反対の「凹めないツラさ」として、過剰適応を中心に解説し、掘り下げてきました。

そこで今回は、頂いた質問にお答えする形で、「ちゃんと凹む」「休む」とはどういうことか考えてみたいと思います。

休む=頑張っていない?

日々の診療の中でも、「休む」ことの難しさを感じることは多くあります。

「相当疲れがたまっているのだと思いますので、今はゆっくり休んでください」と伝えても、「休むって、どうしたらいいんでしょうか」と戸惑う人は少なくありません。

質問にもあるように、休むというと「ベッドで横になって、なんとなくスマホを見て過ごす」という人は少なくないと思います。

しかし、このような過ごし方をしても、あまりスッキリしない、休んだ感じがしないことが多いのではないでしょうか。

むしろ、もったいない時間の使い方をした気がして、モヤモヤが残ってしまうこともあるかもしれません。

もちろん、それで休めていればいいのですが、自信を持てないときは、「休む=頑張っていない(何もしていない)」と感じて、休むこと自体に罪悪感を覚えやすくなります。

特に、サバイバルモードではそう感じやすくなります。いつ敵に襲われるか分からないジャングルでは、おちおち休んでいられません。

頭では「もっと何かしなくちゃ」と思いながらも、身体は疲れて動かない。

そんな状態で休んでも、心は落ち着かず、結局あまり回復しない。

だけど身体を動かしていない反面、「まだ疲れている」とも言えず、無理して動いてどんどんしんどくなる、という悪循環に陥りがちです。

休むことを「意識する」

では、休むためにはどうしたらいいのでしょうか。

まず、休むことの必要性を自覚することです。

「休む=何もしていない」というイメージが強い場合は、「休む=回復のタネをまく」と考えるようにするのがいいかもしれません。

「30分、横になる」にしても、意識してそうするのと、ぼーっと横になっていたら30分経っていたというのでは、回復の具合も違うはずです。

脳は「予想(予定)通りのことが起きている」と安心でき、安全を感じやすくなるからです。

逆に「意図していないことが起きている(してしまった)」となると、脳は「予測不能の事態=危険」と感じ、休むに休めないのです。

意図して休めばそれは「目標達成」でもあります。

対して、意図せざるボーっとした時間は罪悪感を覚えることもあります。

同じことをしていても、180度印象が異なることもあるのです。

休み方には2つある

そして、休むにも2通りあることを意識すると、なお回復しやすいと思います。

- 癒し・まったり系

- 発散・リフレッシュ系

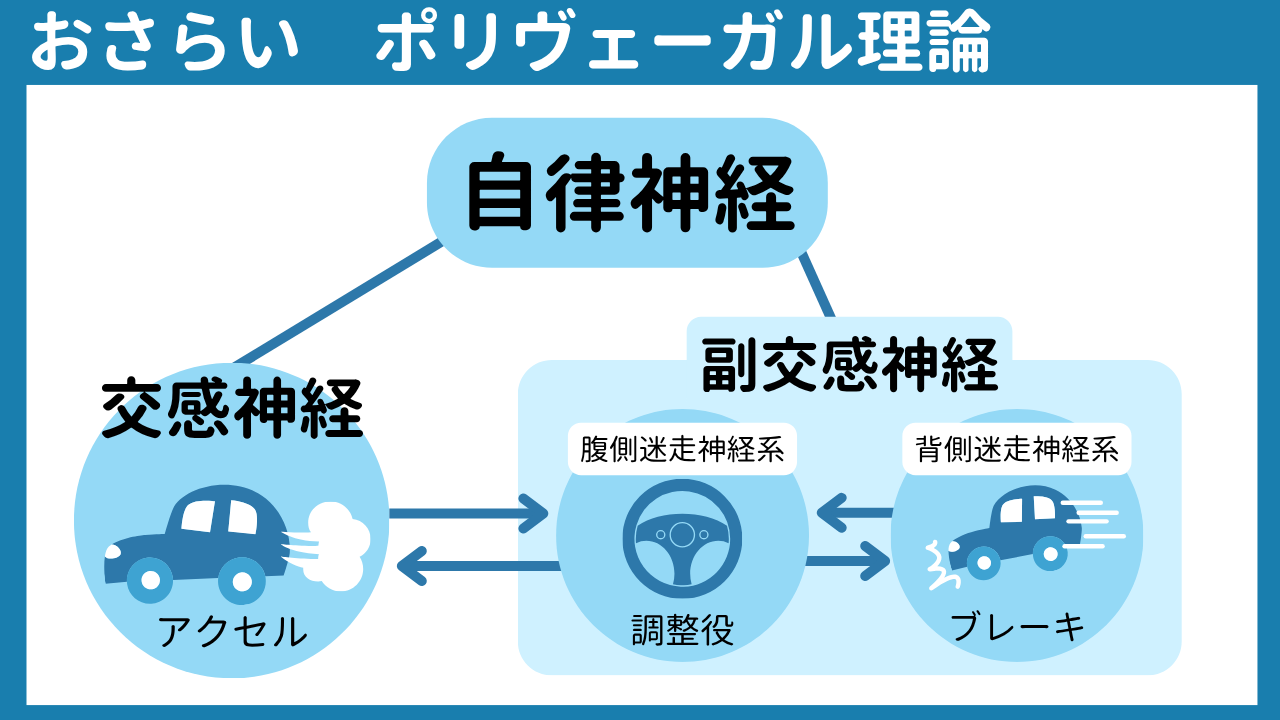

これは、前述のポリヴェーガル理論(自律神経系の理論)からも言えることです。

この理論では、私たちの神経系は3つのモードで説明されます。

- 腹側迷走神経系:以下の2つの調整役、副交感神経系の一部

- 背側迷走神経系:動かずじっとしているための神経系、副交感神経系の一部

- 交感神経系:活動のための神経系

自律神経からいうと、休むとは、単に「活動しない」のではなく、調整役の腹側迷走神経系が優位となり、身体が心地良さや落ち着きを取り戻すことと言えます。

腹側迷走神経系がきちんと働くためには、安全感・安心感が大切であることを、以前にもお伝えしました。

腹側迷走神経系が働いている状態のイメージは、以下のようなものです。

おだやか・ぬくもり・しなやか

やさしい・信頼・ここにいていい

つながり・やすらぎ・ちょうどいい

このようなイメージをもとに、自分の心身の状態を振り返り、静かに過ごしたり、活動してみたり、それが適度に調整できて、心地良い状態であることが、回復につながります。

では以下、自律神経系から見た2通りの休み方を、具体的に考えてみたいと思います。

癒やし・まったり系(静的な休息)

遊びに行く気力もない、ダルイときは、無理に動かずに休むことが大切です。こういうときは、ゆっくり、のんびり過ごすことが心地よく感じると思います。

感覚を落ち着ける系

- アロマやお香を焚く

- ぬるめのハーブティーを飲んでまったりする

- アイマスクをして、静かな音楽をきく

- やわらかい生地の布団でゴロゴロする

- ゆっくりうごく雲を眺める

- 温泉、風呂、サウナ

やさしい想像・思考にひたる系

- 読書(やさしい世界観にひたれる小説、マンガ、絵本、詩)

- 心がほっとする動画(動物、自然)

- 絵を描く、ぬり絵、日記

- 癒し系の音楽を流す(自然の音、ピアノ、ゆったり系のBGM)

自然とつながる系

- 木のある公園のベンチでぼーっとする

- 川や海の音、風を感じる

- 夜空や星をながめる

誰かと一緒にまったりする

- 会話はあってもなくてもいい、安心できる人と一緒に過ごす

- 動物・ペットと触れ合う

他にも、料理や手芸・DIY、草むしり・畑作業などは、リフレッシュになることもあれば、まったり過ごすことにもなるかもしれません。

発散・リフレッシュ系(動的な休息)

「休む」というと動かない方がいいように思われる方もいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

ある程度エネルギーがあるときは、まったり系の休み方だとかえって落ち着かず、物足りなく感じるはずです。

体を動かすことで、たまったエネルギー(イライラなど)を発散し、緊張をほぐすことも、大切な休み方です。

身体を動かす系

- 散歩、ウォーキング、サイクリング

- ジョギング、軽い筋トレ

- ストレッチ、ヨガ

- プール、ほか軽いスポーツ

気分転換系

- カラオケで大きな声を出す

- ドライブ

- 好きなゲームで遊ぶ

- 部屋の模様替えや片付け(空間の整理は、心の整理)

- プチ旅行(日帰りでちょっと遠出する)

- イベント、美術館や博物館にいってみる

誰かと一緒に楽しむ

- 友人とカフェやランチにいく

- 誰かと一緒に運動する

- 推し活、ライブで盛り上がる

これはいわゆる「あそぶ」ことです。これは特に学校や仕事を休んでいるときには控えがちだと思います。

「休んでいるのに遊んでいる」のは悪いことのように思えてくるかもしれませんが、楽しみがないと、心は元気になれません。

これも大切な「回復のタネまき」なのです。

まとめ

これらは、アウトドア派・インドア派というのとは少し違い、誰でもその時々によって、どちらの休み方も必要です。

その時々の自分の「身体の声」を聴いて、ぜひ色々試してみてください。

どうしても休むことに罪悪感があるときは、時間を区切って休むのも一つです。

「今日は休む」よりも、「この1時間だけ休む」方が、「この間だけは休もう、仕事から離れよう」と切り替えやすくなります。

あるいは、休みやすい場所をあらかじめいくつか決めておくのも一つです。

自分にはどんな休み方が合っているのか、あらかじめいくつかリストアップしておくのもいいと思います。

しばらく学校や仕事を休んでいた方に、いつごろ復帰すれば良いかを伝える目安は3つあります。

ちゃんと眠れること、食欲があること、そして「疲れてもちゃんと回復できること」です。

伸びるためには、縮まねばならないように、頑張りたいときに頑張るためには、休めるときに休むことが大切です。

この連載でお伝えしたい「凹む力」とは、休むこと、力を蓄えること、充電することをスキルとして学ぶことです。

ぜひ、自分なりの「回復のタネまき」を楽しんでください。