朝晩の気温が下がり、ようやく秋の気配を感じられるようになってきました。過ごしやすいこれからの時期、ぜひ「読書の秋」にしたいものです。

しかし、子どものころは、読書も勉強も苦手だった、という方も多いのではないでしょうか。

それなのに、いざ自分が子どもから、「なんで勉強しなきゃいけないの?」と聞かれると、「いいから早く宿題やりなさい!」と言いたくなってしまいますよね……。

ですが、実はこの質問は、生きる意味を考えることにつながる、大切な問いでもあるそうです。

哲学者の伊藤健太郎先生に、お話をお聞きしました。

「なんで勉強しなきゃいけないの?」

遊びたい盛りの子どもならば、当然の疑問でしょう。

「生きる意味」が曖昧では、「勉強する意味」も分からない

───「なんで勉強しなきゃいけないの?」私も子どものころ、毎日のように考えていた疑問です。

これは、大人も真剣に考えなければならない問題です。

受験勉強をするのは、大学に合格するため。大学に行くのは就職するため。働くのは、給料をもらって生きるためです。

では、生きるのは何のためでしょうか。

肝心の「生きる意味」が曖昧では、「勉強する意味」も分からなくなってしまうのです。

───「勉強」は「強いて勉める」と書くのだから、強制されて努力するものだという意見もありますが、いかがでしょうか。

ですが、意味の分からないことをやらされるほど、人間にとって苦しいことはありません。

勉強しなければならない理由を子どもが尋ねるのは、もっともなことです。

この問いにどう答えるかに、その人の人生観や哲学が表れます。

勉強する意味を通して、生きる意味を考察しましょう。

───子どもの素朴な問いから生きる意味を考えられるとは、驚きです。ただ、一言で「勉強」といっても色々な学びがあると思いますが……。

そもそも「勉強」という言葉は意味が広すぎるので、ここでは「テストでよい点数を取るための学習」に限定したいと思います。

もちろん学校で学ぶことは、そんな「読み書き」「計算」だけではありません。

自分とは性格も好みも考え方も違う、さまざまなクラスメートとの関わり合いから、他人と協力する方法を身につけることができます。

嫌いな先生と会わなければならなかったり、苦手な運動をやらされたりすることもありますが、そういう嫌なことをうまくやり過ごす技術も、子どものうちに身につけなければならないでしょう。

ですが、学校の役割や、真に役立つ勉強とは何かを問題にすると、人生の目的から遠ざかっていきますので、ここでは「よい成績を取るのは何のためか」を論じたいと思います。

受験勉強をすれば、富と地位が得られるのか

───「よい成績を取るのは何のためか」。よい大学、よい会社に入って豊かな暮らしをするため、という理由が真っ先に思い浮かびます。

まず参考にしたいのは、慶應義塾大学の創立者・福沢諭吉の主著『学問のすゝめ』です。

その冒頭に書かれた「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」は、不朽の名言として知られています。

生まれによって身分の高低が決まってしまう古い制度を否定し、すべての人間は平等だと主張したのです。

───有名な言葉ですよね。でも、実際の生活は、とても平等とはいえません……。なぜ現実には、富める人、貧しい人、地位の高い人、低い人がいるのでしょうか。

福沢の答えは明快です。

学問のある人は、地位のある仕事に就いて金持ちになり、そうでない人は反対になる。格差の原因は、学問の有無にあるというのです。

単純に言ってしまえば、「学問の目的は一万円札」ということでしょう。

①勉強すれば生活は安定するのか

───学問の目的は、お金なのですね! それでは、将来良い会社に入って豊かな生活を送るため、で合っているのではないでしょうか。

「なんで勉強しなきゃいけないの」と尋ねる子どもに、「勉強してよい大学に入れば、よい会社に入って、よい生活ができるんだよ」と答えることには、問題点がいくつもあります。

第一に、「大企業に就職すれば将来は安泰」という神話は、日本では1997年に山一証券が自主廃業し、北海道拓殖銀行が経営破綻した頃から崩壊を始めています。

会社が老後まで面倒を見てくれるという時代は、終わったのです。

②勉強しなくてもよい生活はできる?

───うーん、確かにそうですね。昔は誰もが納得していた答えですが、今は「大企業に入りたい」という人も減っていますよね。

第二に、「よい生活」とは何でしょうか。

もし出世や金儲けを思い浮かべているのであれば、コンピューターや人工知能の出現を忘れてはならないでしょう。

人間がどれだけ知識を詰め込んだところで、コンピューターには勝てません。

自ら考える力のない人は、機械にとって代わられます。

知識を頭に入れさえすれば、有名校に合格して、そのままエリートになれると期待するのは幻想です。

───学校で学ぶ「知識」と、自ら考え社会で成功する力とは、別物、ということですね。

「世界のホンダ」を創り上げた本田宗一郎は、当時の小学校しか卒業していません。

松下電器産業(後のパナソニック)の創業者・松下幸之助や、日本製シャープペンシルを発明し、後にシャープ株式会社を創立した早川徳次に至っては、小学校中退です。

もし、親の望む「よい生活」が「金持ちになること」だとしたら、子どもが「ボクは受験勉強より投資の勉強をして、もっと確実に儲けたい」と言ったときに、困ってしまうでしょう。

(『月刊なぜ生きる』令和5年9月号、10月号「私たちは、なぜ生きるのか」より)

『月刊なぜ生きる』に好評連載中

伊藤健太郎先生、ありがとうございました。

勉強するのは、将来の進路のため、仕事のため、と思っていましたが、そもそも「よい人生」とはどんな人生なのか、というところから、見つめ直す必要がありそうです。

伊藤健太郎先生の「私たちは、なぜ生きるのか」は、1万年堂出版の月刊誌『月刊なぜ生きる』で好評連載中です。

最新号では、引き続き「勉強するのは何のため?」という問いについて、さらに深堀りして、考えていきます。

『月刊なぜ生きる』10月号の試し読みは、コチラからどうぞ!

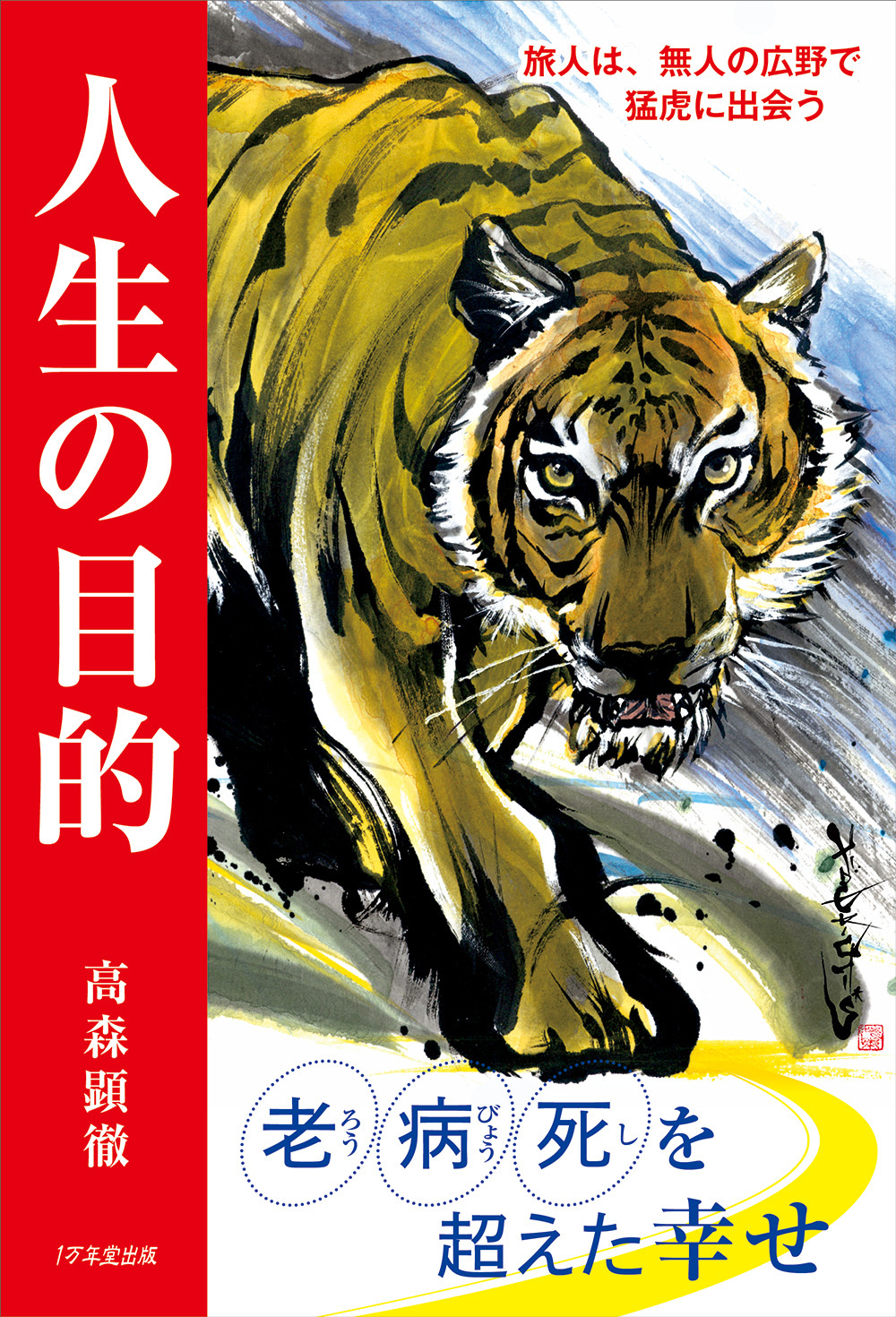

新刊『人生の目的』好評発売中!

新刊『人生の目的 旅人は、無人の広野で猛虎に出会う』が、今、全国の書店に並んでいます。

ロシアの文豪・トルストイが衝撃を受けた「ブッダの寓話」を解説しながら、カラーの墨絵も楽しめる一冊です。

新刊『人生の目的』の詳しい情報は、コチラからどうぞ!