夏休みが終わって、学校に戻るのを「面倒くさい……」と思っている子どもたちの声が聞こえてきそうですね。

この夏は、暑さがなかなか和らがず、外に出るのも億劫になってしまう人も多いのではないでしょうか。

誰でも、仕事や家事など、苦手なこと・嫌なことを面倒くさいと感じることはありますが、何もかもが面倒、という「面倒くさい病」になってしまう人が増えているそうです。

哲学者・伊藤健太郎先生にお話をお聞きしました。

あなたの家族・友人が、「学校に行くのが面倒くさい」「会社で働くのが面倒」と訴えてきたら、どう反応すればよいでしょうか。

「それなら、何がしたいの?」と聞いても、「楽がしたい」と答えるだけ。

そんな「生活全般が面倒だ」という人が、増えています。

現代に広がる「病」といえるでしょう。

「面倒くさい病」が増えている

─たしかに、何をするのも面倒、という人は私の周りにも増えています。でも、面倒くさいのは病気ではありませんよね?

あえて「病」と表現するのは、これが単に「怠けている」「忍耐力がない」「集中力に欠ける」という話ではなく、原因を見極めて解決しなければならない、深刻な問題だからです。

「仕事が面倒? 何を甘えているんだ! 黙って働け」と言いたくなる人も多いでしょう。

しかし、多数派のいわゆる「健全」な主張には、落とし穴があります。

─やりがいを持って働くのは良いことだと思いますが……。一体どんな落とし穴が?

もし大勢の考えることが正しいのなら、哲学は必要ありません。

私たちの常識はたいてい、「何となくそう思っている」というだけのことで、論理的な根拠はありません。

単なる思い込みを、哲学では「ドクサ」といいます。

そういう偏見から解き放たれ、真理を知る知恵を得ることが、哲学の目標なのです。

─偏見から解き放たれる……。つまり、「面倒くさい病」が、思い込みから抜け出すきっかけになるということでしょうか。

そうですね。「生きることが面倒だ」という思いは、一歩間違えば、「死んだほうが楽なのでは」という考えに転じます。

この感情がどこから来るのか探りましょう。

なぜ、生きることが無意味に感じるのか

何かを「面倒だ」と思うこと自体は、決して悪いことではありません。

「面倒」とは「効率が悪い」ということで、長い時間をかけても、少しの結果しか得られないことをいいます。

いちいち人間の手足や頭を使わなくても、道具や機械、コンピューターによって、より楽に、より早くできるようになれば、それは喜ぶべきことでしょう。

─昔は、ご飯を炊くこと一つとっても、大変だったと聞きます。

米と水を釜に入れ、まきを燃やして温めるのですが、火加減が難しいのです。

始めは弱火、中頃は強火で炊きます。

沸騰し泡が出始めたら火を弱め、最後にパッと強火にしたら、しばらくふたを取らず、蒸らしておくことが必要でした。

それが今では、炊飯器のボタンを押すだけです。

時間と労力をどうやって節約するか、手間を省く方法を考えることによって、人類は進歩してきました。

不便な生活をしていても「面倒だ」と思わなければ、洗濯機も電子レンジも、電話も自動車も生まれなかったでしょう。

─「面倒くさい」と思うのも悪い面ばかりではないんですね!

ところが、料理・洗濯・掃除などの家事が機械で楽にできるようになり、買い物もネットで注文すれば翌日に届く便利な時代になったのに、

今度は勉強そのもの、仕事そのものが「面倒だ」という人が現れているのです。

ここでいう「面倒」は、もはや「効率が悪い」どころではなく、「無駄」という意味になっています。

─勉強もムダ、仕事もムダ。なぜそんなに、生きることが無意味に感じられてしまうのでしょうか。

頑張った先に、幸せがあるとは思えないからです。

第二次世界大戦に敗れた日本は、首都を焼け野原にされ、貧乏のどん底でした。

しかし、「働けば豊かになり、欲しいものが手に入る」という明確な目標があったので、困難に立ち向かうことができたのです。

その結果、経済は右肩上がりに成長し、「学歴社会」といわれる時代が到来すると、

「いい大学に入れば、いい会社に勤めて、いい暮らしができる」「大企業に就職すれば定年まで安泰」と信じられるようになりました。

─私もそんな風に育ちました。でも今は違いますよね。

1990年代初頭にバブルが崩壊して、状況は一変します。いつリストラされるか分からず、「一流」といわれる会社でさえ倒産してもおかしくない、不安な時代に突入しました。

努力しても報われないと失望した若者が、無駄なエネルギーを使わないようにするのも当然でしょう。

(『月刊なぜ生きる』令和5年4月号「私たちは、なぜ生きるのか」より)

『月刊なぜ生きる』に好評連載中

伊藤健太郎先生、ありがとうございました。

頑張っても報われない、どうせ何の役に立たない、という思いが「面倒くさい病」を生み出しているのですね。

面倒くささの理由を追究することで、人生を暗くする原因が見えてきそうです!

伊藤健太郎先生の「私たちは、なぜ生きるのか」は、1万年堂出版の月刊誌『月刊なぜ生きる』で好評連載中です。

最新の9月号では、「面倒くさい病」に陥っている人であれば一度は考える、「勉強するのは何のため?」というテーマについて、解説されています。

試し読みは、コチラからどうぞ。

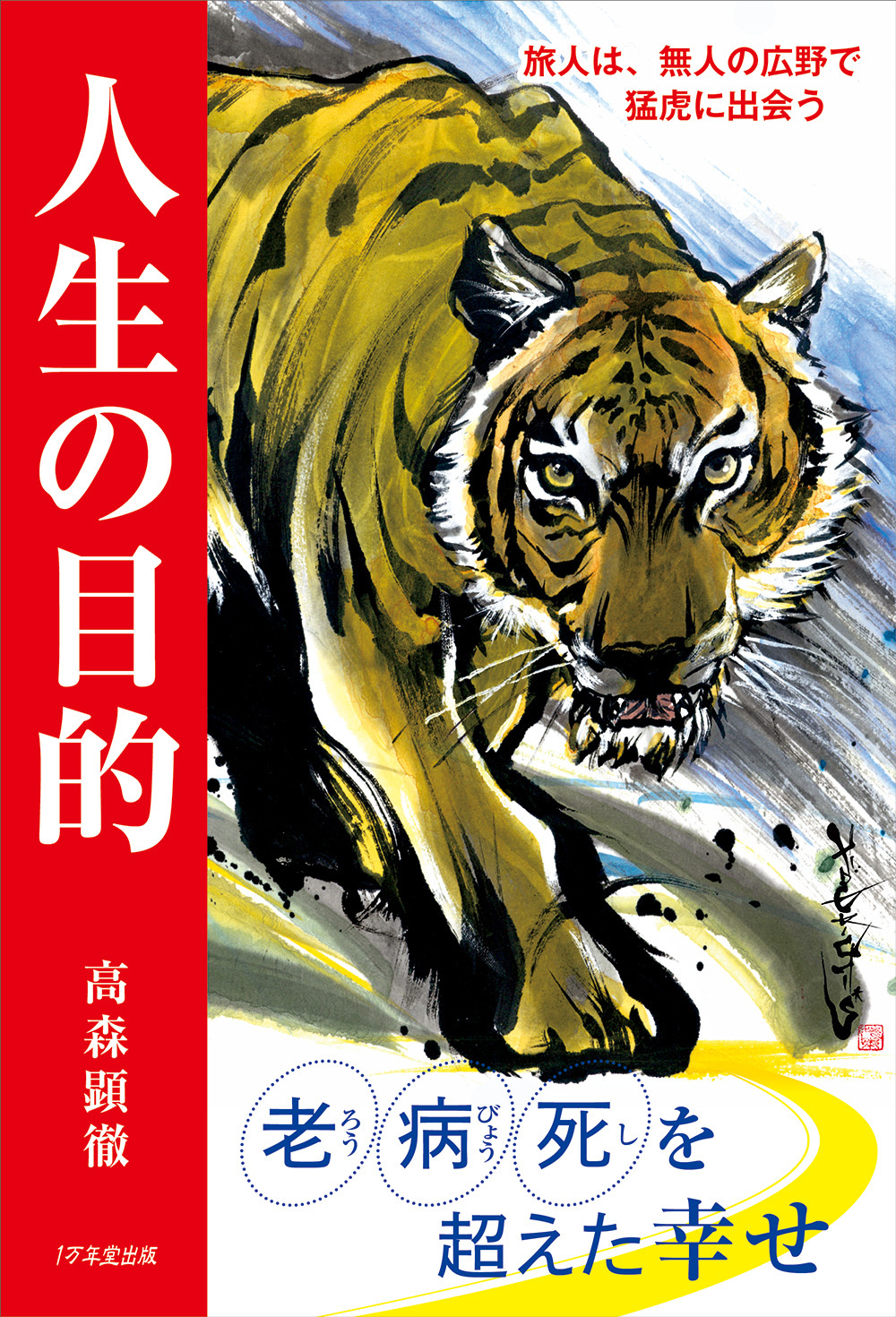

新刊『人生の目的』好評発売中!

新刊『人生の目的 旅人は、無人の広野で猛虎に出会う』が、今、全国の書店に並んでいます。

ロシアの文豪・トルストイが衝撃を受けた「ブッダの寓話」を解説しながら、カラーの墨絵も楽しめる一冊です。

新刊『人生の目的』の詳しい情報は、コチラからどうぞ。